РОТМИСТРОВ

ПАВЕЛ

АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился в 1901г. в д. Сковорово Селижаровского района. Русский. Учился в сельской школе. В 1916 г. окончил высшее начальное училище. Работал плотогоном на Верхней Волге, грузчиком в Самаре. В Советской Армии с 1919 г. Участник гражданской войны. Член КПСС с 1919 г. Окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе (1931). В Великую Отечественную войну - начальник штаба 3-го механизированного корпуса, командир 8-й (позже 3-й гвардейской) танковой бригады, 7-го гвардейского танкового корпуса, 5-й гвардейской танковой армии. Окончил Академию Генерального штаба (1953), был начальником Военной академии бронетанковых войск. Доктор военных наук. Профессор. Главный маршал бронетанковых войск. Умер в 1982 г.

ГЛАВНЫЙ МАРШАЛ БРОНЕТАНКОВЫХ ВОЙСК

1921 год. Начало марта. По стране разнеслось тревожное известие о контрреволюционном мятеже в Кронштадте. Эсеры, меньшевики, анархисты, белогвардейцы, воспользовавшись ослаблением большевистского влияния среди матросов, особенно молодых, вознамерились от-странить коммунистов от руководства Советами, ввести в стране диктатуру буржуазии, восстановить в России капиталистические порядки. Главари мятежа считали кронштадтскую крепость неприступной. Но они просчитались: для защитников Советской власти не существовало неприступных крепостей. Ни ураганный огонь фортов, ни гибель лучших товарищей при переходе по тонкому льду Финского залива - ничто не остановило мужественных бойцов. Пример храбрости и героизма показали делегаты X съезда партии. Среди участников подавления мятежа был двадцатилетний красноармеец коммунист Павел Ротмистров. Несмотря на молодость, он почти два года провел в огне гражданской войны, громил белогвардейцев и интервентов на многих фронтах. Не раз смотревший в глаза смерти, Ротмистров и здесь проявил стойкость и отвагу. Трещал под ногами лед, рвались снаряды, падали сраженные, но Ротмистров вместе с другими бойцами продвигался вперед, подбадривал товарищей. Громя мятежников штыком и гранатами, он в числе первых ворвался в крепость. 18 марта опасный контрреволюционный очаг был ликвидирован. За проявленную боевую доблесть красноармейца Ротмистрова наградили орденом Красного Знамени. Всю жизнь - с 1919 года по апрель 1982 года - находился Павел Алексеевич Ротмистров в рядах Советской Армии, прошел в ней славный путь от красноармейца до Главного маршала бронетанковых войск, видного советского военачальника. Трудовая юность закалила будущего воина. В десять - двенадцать лет деревенский мальчик познал почти все премудрости сельского труда. Он отличался среди сверстников не только трудолюбием, но и смелостью. В 1915 году четырнадцатилетний подросток решил попасть в армию, бежать на войну. Собрав тайком котомку сухарей, он отправился пешком в Осташков, а оттуда с проходящим воинским эшелоном намеревался уехать на фронт. Но... был задержан и возвращен домой. Через год, окончив высшее начальное училище, Павел ушел на заработки, выбрал трудную и опасную профессию плотогона. Плоты, или, как их сплавщики называли, «гонки» из озера Волго пропускались в Волгу через шлюз-бейшлот. В специальной артели плотогонов люди обладали большой силой, ловкостью и смелостью. Юный Ротмистров с честью выдержал испытание: он благополучно провел свою «гонку» по шлюзу. Восхищенная артель после этого признала его полноправным плотогоном и постановила выплачивать юноше вознаграждение наравне со взрослыми сплавщиками. Потом Павел работал грузчиком. Когда окончилась гражданская война, Ротмистров решил навсегда связать свою судьбу с армией. Он понял, что силы и смелости мало, нужны знания. В 1924 году Павел Алексеевич окончил Московскую объединенную военную школу имени ВЦИК, служил в стрелковых частях, а в 1931 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. До Великой Отечественной войны Ротмистров занимал ряд командных и штабных должностей, был преподавателем в Военной академии механизации и моторизации Красной Ар-мии, участвовал в боях с белофиннами. В академии он не только учил военному делу молодых командиров, но и сам рос как военный ученый. Он подготовил и защитил диссертацию по одной из проблем применения танков на войне. Ему присудили степень кандидата военных наук. Когда немецко-фашистские полчища напали на СССР, Павел Алексеевич с первых дней занял место в рядах защитников социалистического Отечества. Он был начальником штаба 3-го механизированного корпуса, вступившего в бой в Прибалтике. В сентябре 1941 года по личному ходатайству полковник Ротмистров назначен командиром 8-й танковой бригады на Северо-Западном фронте. В октябре и ноябре эта бригада участвовала в боях в районе Калинина. Она прибыла сюда 14 октября, проделав за сутки 250-километровый марш. Сосредоточившись по Ленинградскому шоссе, на участке Медное - Калинин, совместно с другими частями группы генерала Ватутина, бригада несколько дней вела бой с противником, занявшим Калинин и пытавшимся прорваться через Медное на Торжок и выйти в тыл войскам Северо-Западного фронта. В напряженных боях танкисты остановили врага. В декабрьском контрнаступлении Советской Армии под Москвой 8-я танковая бригада сражалась в районе Клина. Потом вместе с войсками 30-й армии ее вновь передали в состав Калининского фронта. С боями она дошла до Ржева. За успешные наступательные действия 8-я танковая бригада в январе 1942 года была преобразована в 3-ю гвардейскую, а ее командир полковник Ротмистров награжден орденом Ленина. В апреле 1942 года Павла Алексеевича назначили командиром 7-го танкового корпуса, а в июле Ротмистрову присвоено звание генерал-майора танковых войск. Боевые дела 7-го танкового корпуса особенно тесно связаны с разгромом под Сталинградом котельниковской группировки врага. После того как Советская Армия окружила немецкие войска в районе Сталинграда, 12 декабря 1942 года гитлеровское командование предприняло контрудар из района Котелыниковского, стремясь освободить зажатые в кольцо войска Паулюса. В бой оно бросило танковые, пехотные и кавалерийские дивизии. Для разгрома этой группировки противника выдвигалась 2-я гвардейская армия. Ее усилили 7-м танковым корпусом. Но прежде чем появиться на поле боя, этому корпусу под командованием генерала Ротмистрова пришлось преодолеть несколько сот километров сильно занесенного снегом пути. Все препятствия танкисты успешно преодолели, и 24 декабря корпус во взаимодействии с соединениями 2-й гвардейской армии перешел в наступление на рубеже речки Мышковы. Преодолевая упорное сопротивление врага, 27 декабря корпус Ротмистрова подошел к Котельниковскому. В течение двух суток шли уличные бои. Гитлеровцы упорно оборонялись. Но к утру 29 декабря Котельниковский был полностью освобожден и ударная вражеская группировка разгромлена. В этих боях танкисты генерала Ротмистрова показали образцы самоотверженности и бесстрашия. Соединение за отвагу в боях, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность было преобразовано в 3-й гвардейский танковый корпус. Он получил наименование Котельниковского. П. А. Ротмистрову присвоено звание генерал-лейтенанта танковых войск. Одновременно он был награжден орденом Суворова II степени. В феврале 1943 года прославленный генерал принял командование войсками 5-й гвардейской танковой армии. Перейдя 5 июля в наступление на Курском направлении со стороны Орла и Белгорода, фашисты надеялись взять реванш за свое поражение под Сталинградом. За семь дней упорных боев им удалось лишь вклиниться в нашу оборону. 6-я гвардейская армия И. М. Чистякова и 1-я танковая армия М. Е. Катукова не пропустили бронированные полчища врага на Курск. Тогда гитлеровское командование бросило отборные части для прорыва на узком участке в районе Прохоровки. Войска Воронежского фронта, сдерживая натиск вражеских сил, в то же время готовились нанести мощный контрудар для ликвидации вклинившейся вражеской группировки. На усиление Воронежского фронта Ставка передала 5-ю гвардейскую танковую армию. На нее ложилась основная роль в контрударе. Она была усилена двумя танковыми корпусами. Пройдя фор-сированным маршем более 350 километров, к 12 июля 1943 года танкисты генерала Ротмистрова вышли в район Прохоровки. Марш совершили незаметно, и появление армии Ротмистрова перед Прохоровной оказалось полной неожиданностью для противника. Развернулось гигантское встречное танковое сражение. Вот как оно описывается в «Истории Великой Отечественной войны»: «Наступила ночь на 12 июля - ночь перед самым крупным в истории танковым сражением. Мало кто спал в эти последние часы перед боем в 5-й гвардейской танковой армии. Каждый танкист, от рядового до генерала, понимал, что наступил решающий момент Курской битвы. Выстоять, не пропустить врага к Прохоровке, разгромить его танковые соединения - таковы были мысли советских воинов. В ночь на 12 июля готовился к решающему сражению и враг. Используя успех прошедшего дня, он подтягивал на прохоровское направление все свои резервы... Вслед за артиллерийским налетом в атаку пошли танки первого эшелона 5-й гвардейской танковой армии. В это же время начала наступление и ударная группировка врага. Сотни немецких танков и самоходных орудий, бронетранспортеры с мотопехотой двинулись навстречу корпусам 5-й гвардейской армии. Началось Прохоровское сражение. С обеих сторон в нем участвовало около 1200 танков и самоходных орудий. На узком участке всхолмленной, изрезанной оврагами равнины, в тучах пыли, поднятой сотнями танковых гусениц, сближались две встречные лавины танков. Машины 5-й гвардейской танковой армии на полном ходу врезались в боевые порядки немецко-фашистских войск. Эта атака была столь стремительна, что враг не успел изготовиться к ее отражению. Передние ряды советских танков пронизали весь строй первого эшелона танков противника. Его управление передовыми частями и подразделениями нарушилось: «тигры», лишенные в ближнем бою преимущества своего мощного артиллерийского вооружения и толстой брони, успешно расстреливались танками Т-34 с коротких расстояний». Все усилия врага оказались безуспешными. Он нес огромные потери. Бронированный кулак гитлеровцев разбился о героизм советских воинов. Не менее успешно танкисты Ротмистрова сражались при освобождении Белгорода и Харькова, а осенью действовали на Кировоградском направлении. За умелое вождение войск в октябре 1943 года Павлу Алексеевичу присвоено звание генерал-полковника танковых войск. В начале 1944 года танковая армия под командованием Ротмистрова участвовала в Кировоградской операции и в разгроме корсунь-шевченковской группировки врага. 27 января она заняла Шполу, а на другой день - Звенигородку и соединилась с частями 6-й танковой армии 1-го Украинского фронта. Завершилось окружение десяти дивизий и одной бригады немецко-фашистской группировки. Сильными ударами по войскам внешнего фронта окружения противник пытался пробиться к своей корсуньшевченковской группировке и освободить ее. Около 20 дней части 5-й гвардейской танковой армии во взаимодействии с общевойсковыми армиями отбивали яростные атаки танков и пехоты врага. 17 февраля окруженная группировка немцев была полностью ликвидирована. За образцовое выполнение боевых заданий командования в феврале 1944 года Павлу Алексеевичу Ротмистрову присвоено воинское звание маршала бронетанковых войск. 5 марта войска 5-й гвардейской танковой армии начали наступление в составе главной группировки 2-го Украинского фронта. Они наносили удар в общем направлении на Умань, Каменку, Яссы. В начале апреля армия вышла к реке Прут, севернее Яссы. К моменту июньского (1944 года) наступления в Белоруссии 5-ю гвардейскую танковую армию перевели в подчинение 3-го Белорусского фронта. Наступление войск этого фронта началось 23 июня. Когда в полосе действия 5-й общевойсковой армии наметился успех, маршал бронетанковых войск Ротмистров немедленно ввел свои танки в прорыв для развития этого успеха на Богушевском направлении. На другой день армия вышла на Минскую автомагистраль, в 50 километрах западнее Орши. К исходу того же дня освобожден районный центр Толочин. В ночь на 1 июля войска Ротмистрова во взаимодействии с 11-й гвардейской и 31-й армиями, преодолевая упорное сопротивление противника, ворвались в Борисов и к утру полностью освободили город от врага. На другой день, пройдя более 60 километров, передовые отряды армии завязали бои за северную и северо-восточную окраины Минска. После освобождения столицы Белоруссии танкисты Ротмистрова наносили удар по группировке противника в районе литовской столицы Вильнюса. 13 июля вильнюсский гарнизон фашистов был ликвидирован, и столица Литвы стала свободной. В августе 1944 года Павел Алексеевич назначен на работу в Наркомат обороны. После окончания Великой Отечественной войны он - командующий бронетанковыми войсками в Группе советских войск в Германии, а позже в этой же должности служил в Дальневосточном военном округе. Потом десять лет был на военно-педагогической и военно-научной работе в Академии Генерального штаба. С 1958 по 1964 год - начальник Военной академии бронетанковых войск. В 1964 году П. А. Ротмистров назначен помощником министра обороны СССР. С июня 1968 года - генеральный инспектор Группы генеральных инспекторов МО СССР. За заслуги перед Вооруженными Силами в деле разработки военной теории, воспитания и подготовки офицерских кадров, в 1962 году П. А. Ротмистрову присвоено воинское звание Главного маршала бронетанковых войск. За военно-научную и педагогическую работу ему присуждена ученая степень доктора военных наук и присвоено ученое звание профессора. Им написаны книги, обобщающие опыт Великой Отечественной войны. За умелое руководство войсками, мужество, отвагу, героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 20-летия Победы П. А. Ротмистрову 7 мая 1965 года присвоено звание Героя Советского Союза. Кроме того, он награжден пятью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Суворова I и II степени, Кутузова I степени, Красной Звезды и медалями, а также пятью иностранными орденами и медалями. Павел Алексеевич поддерживал постоянную связь с земляками: приезжал в родные места, вел переписку с трудящимися, молодежью Верхневолжья. Он почетный гражданин города Калинина и поселка Селижарово.

(1901–1982 гг.), Главный Маршал бронетанковых войск, Герой Советского Союза. В Красной Армии с апреля 1919 г. Участник Гражданской войны. В 1919–1924 гг. – красноармеец Самарского рабочего полка, курсант Самарских военно-инженерных командных курсов, красноармеец 42-го этапного батальона 16-й армии, курсант 3-й Смоленской пехотной школы красных командиров (окончил в 1921 г.). С 1921 г. политрук роты 149-го и 51-го стрелковых полков (г. Рязань), политрук дивизионной разведкоманды (г. Владимир). В 1924 г. окончил Военную объединенную школу им. ВЦИК. В 1924 – марте 1928 гг. – командир учебного взвода полковой школы, командир взвода 31-го стрелкового полка 11-й стрелковой дивизии (г. Ленинград), помощник командира роты, командир роты, заместитель командира батальона в Ленинградском военном округе. В марте-октябре 1928 г. командир батареи 11-го артиллерийского полка. В 1931 г. окончил Военную Академию РККА им. М.В. Фрунзе. С 1931 по июнь 1933 гг. – начальник 1-й части (оперативного отделения) штаба 36-й Забайкальской стрелковой дивизии (г. Чита); с июня 1933 по март 1936 гг. начальник 1-го сектора – заместитель начальника оперативного отдела штаба армии, начальник 1-го отделения штаба Объединённой Краснознамённой Дальневосточной армии; с марта 1936 по июль 1937 гг. начальник 1-го отдела штаба Объединённой Краснознамённой Дальневосточной армии; в июле-октябре 1937 г. командир 63-го Краснознамённого стрелкового полка 21-й стрелковой дивизии; в октябре-декабре 1937 г. – в распоряжении Управления по командно-начальствующему составу РККА; с декабря 1937 по ноябрь 1939 гг. преподаватель кафедры тактики Военной Академии механизации и моторизации РККА им. И.В. Сталина. Был обвинен в связях с «врагами народа», исключён из партии, находился под угрозой ареста. Однако решением Комиссии партийного контроля был восстановлен в партии. Но был назначен на должность с понижением преподавателем тактики в недавно созданную Военную Академию механизации и моторизации РККА им. И.В. Сталина. Участник советско-финляндской войны 1939–1940 гг. – командир танкового батальона, начальник штаба 35-й лёгкой танковой бригады. С декабря 1940 по май 1941 гг. заместитель командира 5-й танковой дивизии 3-го механизированного корпуса Прибалтийского Особого военного округа; в мае-сентябре 1941 г. начальник штаба 3-й механизированного корпуса Прибалтийского Особого военного округа (с июня 1941 г. – Северо-Западного фронта). Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Его корпус дислоцировался в Литве, в районе гг. Каунас и Алитус. Уже на пятый день войны противник окружил управление корпуса и штаб 2-й танковой дивизии, которая входила в состав корпуса. Более двух месяцев П.А. Ротмистров с группой солдат и офицеров выходил из окружения. С сентября 1941 по апрель 1942 гг. – командир 8-й танковой бригады (с 11 января 1942 г. – 3-я гвардейская танковая бригада) Северо-Западного, затем Западного фронтов. С апреля 1942 по февраль 1943 гг. командир 7-го танкового корпуса (с декабря 1942 г. – 3-й гвардейский танковый корпус, приказом Верховного Главнокомандующего корпусу присвоено почётное наименование «Котельниковский») в составе Калининского, Брянского, Сталинградского, Донского фронтов. Участник Воронежско-Ворошиловградской, Сталинградской оборонительных операций, освобождении Ростова-на-Дону. С 22 февраля 1943 по август 1944 гг. командующий 5-й гвардейской танковой армией в составе Воронежского, Степного, 2-го Украинского, 3-го Белорусского фронтов. Участник Курской битвы, Уманско-Ботошанской, Корсунь-Шевченковской, Белорусской наступательных операций. С августа 1944 по июнь 1945 гг. заместитель командующего бронетанковыми и механизированными войсками Красной Армии. После войны: с июня 1945 по май 1947 гг. – командующий бронетанковыми и механизированными войсками Группы советских войск в Германии (ГСВГ); с мая 1947 по апрель 1948 гг. командующий бронетанковыми и механизированными войсками Дальнего Востока; в апреле-августе 1948 г. – в распоряжении командующего бронетанковыми и механизированными войсками Вооружённых Сил СССР; с августа 1948 по 1951 гг. заместитель начальника кафедры бронетанковых и механизированных войск Военной Академии Генерального штаба. В 1953 г. окончил Военную Академию Генерального штаба и был оставлен в ней. С января 1958 по апрель 1964 гг. начальник Военной Академии бронетанковых войск. Доктор военных наук (1956 г.), профессор (1958 г.). С апреля 1964 по июнь 1968 гг. – помощник Министра Обороны СССР по военно-учебным заведениям. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1965 г. Главному маршалу бронетанковых войск П.А. Ротмистрову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». С июня 1968 по апрель 1982 гг. – Генеральный инспектор Группы генеральных инспекторов Министерства Обороны СССР. Награждён 6-ю орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 4-мя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й степени, Суворова 2-й степени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медалями, иностранными наградами.

Советский военачальник, маршал бронетанковых войск (1944), Герой Советского Союза (1962).

Родился в деревне Сковорово (ныне Селижаровский район Тверской области). В 1916 г. окончил начальное училище. В 1919 г. вступил в Красную Армию, воевал против колчаковцев под Бугульмой. Участник советско-польской войны 1920 г. После Гражданской войны командовал различными подразделениями. В 1928-1931 гг.— слушатель Военной академии им. М. В. Фрунзе. Затем служил в штабах дивизии, армии, командовал стрелковым полком. В январе 1938 г. назначен преподавателем кафедры тактики Военной академии моторизации и механизации РККА. В 1939 г. стал кандидатом военных наук. Во время советско-финской войны возглавляя штаб 35-й танковой бригады, в декабре 1940 г. был назначен заместителем командира 5-й танковой дивизии. С мая 1941 г.— начальник штаба 3-го механизированного корпуса, в июне 1941 г.— полковник. В первые недели Великой Отечественной войны умелые действия командования 3-го мехкорпуса, в т. ч. начальника штаба Ротмистрова, позволили соединению, оказав упорное сопротивление превосходящим силам врага в Прибалтике, выйти из окружения. В сентябре 1941 г. Ротмистров был назначен командиром 8-й танковой бригады (с января 1942 г.— 3-й гвардейской танковой). Под его командованием бригада вела упорные бои в районе Старой Руссы, под Калинином, за города Рогачев, Клин и Дмитров, активно участвовала в контрнаступлении под Москвой. В апреле 1942 г. Ротмистров возглавил 7-й танковый корпус. В июле 1942 г. корпус сражался южнее Ельца, в сентябре вел тяжелые бои севернее Сталинграда, особо отличился в декабре 1942 г. при проведении Котельнической операции (отражение удара группы Манштейна, рвавшейся на помощь окруженной в Сталинграде группировке Паулюса). За мужество и героизм, проявленные солдатами и офицерами в этих боях, 7-й танковый корпус был переименован в 3-й гвардейский и получил наименование «Котельнический». Важную роль сыграл корпус и при проведении Ростовской наступательной операции в 1943 г., совершив 200-километровый рейд по тылам противника. В феврале 1943 г. П. А. Ротмистров был назначен командующим 5-й гвардейской танковой армией. Во время Курского сражения эта армия, усиленная 2-м гвардейским и 2-м танковым корпусами, сыграла решающую роль во время самого большого встречного танкового сражения 2-й мировой войны в районе Прохоровки, а также успешно участвовала в проведении Белгородско-Харьковской операции. В составе 2-го Украинского фронта армия участвовала в освобождении Правобережной Украины, в Кирово-градской, Корсунь-Шевченковской и Уманско-Батошанской операциях, пройдя с боями ок. 500 км. Летом 1944 г. войска под командованием Ротмистрова успешно сражались в Витебско-Оршанской, Минской, Вильнюсской и Каунасской операциях в составе 2-го Белорусского фронта. В августе 1944 г. П. А. Ротмистров занял должность заместителя командующего бронетанковыми и механизированными войсками Красной Армии. После войны командовал бронетанковыми и механизированными войсками Группы советских войск в Германии, затем — Дальнего Востока. С 1948 г. возглавлял кафедру бронетанковых и механизированных войск Военной академии Генерального штаба, в 1958 г. стал начальником военной Академии бронетанковых войск. С 1968 г.— в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

Страница 13 из 32

П.А. Ротмистров. Главный маршал бронетанковых войск, Герой Советского Союза.

(П.А. Ротмистров в период Курской битвы был командующим 5-й гвардейской танковой армией).

Встречное сражение

Б оевой опыт бронетанковых и механизированных войск в Сталинградской битве показал, что победа над врагом достигалась массированным применением танковых соединений, имеющих однородный состав. В связи с этим зимой 1943 года возникли предложения о создании армий, состоящих из танковых и механизированных корпусов со средствами усиления, но без стрелковых соединений, которые, будучи немоторизованными, сковывали маневр танковых войск и усложняли управление ими.

Для обсуждения этого вопроса меня, тогда командира 7-го танкового корпуса, пригласили в Военный совет Южного фронта. Доложенные мной соображения о необходимости дальнейшего организационного массирования танков в масштабе армий однородного состава и пересмотра способов их применения на поле боя были одобрены Р. Я. Малиновским, который в заключение нашей беседы пообещал позвонить в Ставку Верховного Главнокомандования и попросить выслушать мои предложения.

Приехав в Москву по вопросу пополнения корпуса новой материальной частью и людьми, я был принят в Ставке, где также одобрительно отнеслись к моим предложениям о создании однородных танковых армий. Вскоре после этого состоялось решение о формировании 5-й гвардейской танковой армии. Меня назначили командующим, членом Военного совета - генерала танковых войск П. Г. Гришина, первым моим заместителем - генерала И. А. Плиева, вторым заместителем - генерала К. Г. Труфанова, начальником штаба - генерала танковых войск В. Н. Баскакова, командующим артиллерией - генерала И. В. Владимирова.

А. И. Микояну, который был членом Государственного Комитета Обороны и руководил тылом Красной Армии, было поручено обеспечить всем необходимым новую 5-ю гвардейскую танковую. Благодаря его помощи она была сформирована и материально обеспечена в весьма короткий срок. В состав армии включили 29-й, 18-й танковые корпуса, а также 5-й гвардейский Зимовниковский механизированный корпус и ряд частей усиления.

Во второй половине марта 5-я гвардейская танковая армия была передислоцирована в район Острогожска, где начала готовиться к боеаым действиям.

В подразделениях проводились занятия по боевой стрельбе, вождению и тактике. Бойцы изучали приемы борьбы с врагом, боевую технику. При обучении личного состава широко использовался боевой опыт танкистов, полученный ими в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

Командиры, политработники, партийные и комсомольские организации, готовясь к предстоящим боям, воспитывали бойцов в духе строжайшей дисциплины, преданности своей Родине, учили смелости и упорству. Офицеры учились управлять подразделениями в наступлении, вести встречный танковый бой, развертываться с ходу в боевой порядок, воевать во взаимодействии с другими родами войск, организовывать и вести непрерывную разведку. Штабы тренировались в четком управлении частями и подразделениями в бою.

На 1 апреля 1943 года в нашей армии насчитывалось 3833 члена и кандидата в члены ВКП(б) и 5142 комсомольца. Особенно большую работу политаппарат, партийные и комсомольские организации проводили среди молодого поколения. Широко пропагандировались боевые традиции, передавался опыт, рассказывалось, как нужно вести себя да поле боя, как действовать в сложной обстановке.

1 мая Военный совет армии вручил 5-му гвардейскому Зимовниковскому механизированному корпусу гвардейское знамя, которое он заслужил в героических боях с врагом. Это вызвало небывалый подъем во всех его частях и подразделениях.

В результате напряженной боевой подготовки и правильной организации партийно-политической работы личный состав армии к началу июля 1943 года был полностью подготовлен к боевым действиям и горел желанием как можно скорее отправиться на фронт...

На второй день битвы под Курском, 6 июля 1943 года, в 23 часа мною был получен боевой приказ командующего Степным фронтом сосредоточить армию на западном берегу реки Оскол.

Марш в 200-220 километров армия совершила за трое суток и к утру 8 июля сосредоточилась в назначенном районе.

Совершив дополнительно 100-километровый марш, мы 9 июля вышли в район Бобрышево, Веселое, Александровск в строго назначенное время и начали подготовку к наступлению. Передовой отряд армии был выдвинут в район Обояни.

Танковые колонны с артиллерией и автомашины с пехотой двигались днем и ночью. Дети и женщины с тревогой и надеждой смотрели нам вслед. Каждый боец и командир хотел им сказать, что они могут быть спокойны: гвардейцы-танкисты не отступят, не дадут их в обиду, не бывать здесь больше фашистам.

К 10 июля 1943 года, как известно, наши войска в полосе Центрального фронта полностью остановили наступление немецко-фашистских войск, а в полосе Воронежского фронта сорвали их план прорыва к Курску через Обоянь.

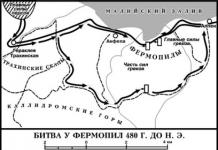

Убедившись в полном провале наступления на Курск через Обоянь, немецко-фашистское командование решило нанести удар на прохоровском направлении и выйти к Курску окружным путем. К 12 июля противник сосредоточил западнее Прохоровки мощную группировку, в которую вошли танковые дивизии «Адольф Гитлер», «Мертвая голова», «Райх» из 2-го танкового корпуса СС и 11-я танковая дивизия 48-го танкового корпуса.

По замыслу противника, главный удар на прохоровском направлении с запада должна была наносить его 4-я танковая армия, имевшая к этому времени в своем составе до 700 танков, в том числе 100 тяжелых - «тигры», а также много штурмовых орудий. С юга от села Мелехово в направлении Прохоровки должна была наступать оперативная группа «Кемпф» (около 300 танков), наносившая вспомогательный удар.

Ударами на Прохоровку с запада и юга гитлеровское командование стремилось не только прорваться к Курску, но и одновременно окружить 48-й стрелковый корпус нашей 69-й армии.

Определив, что к 10 июля в наступлении противника на оборонительные рубежи Воронежского фронта назревает кризис, советское командование решило для разгрома вклинившейся в нашу оборону на обоянском направлении вражеской группировки нанести утром 12 июля из района Прохоровки силами 5-й гвардейской общевойсковой и 5-й гвардейской танковой армий, а с рубежа Меловое - Круглик - силами 6-й гвардейской и 1-й танковой армий мощный контрудар в общем направлении на Яковлево. Оборона подступов к Прохоровке с юга возлагалась на войска 69-й армии. Решающая роль в контрударе отводилась нашим соединениям.

9 июля я прибыл на командный пункт генерала армии Н. Ф. Ватутина, меня ознакомили с обстановкой и поставили боевую задачу.

5-я гвардейская танковая с приданными ей соединениями и частями в 10 часов 12 июля должна была совместно с 5-й гвардейской общевойсковой армией нанести удар в направлении совхоза «Комсомолец» и села Яковлево и во взаимодействии с 6-й гвардейской и 1-й танковой армиями уничтожить прорвавшуюся группировку противника в районе Кочетовка, Покровка, Грезное. Требовалось к исходу дня овладеть рубежом Красная Дубовка - Яковлево, с дальнейшей задачей - наступать на Томаровку.

Нашей армии было приказано занять исходное положение на рубеже Прелестное - Сторожевое - Беленихино к 24 часам 11 июля; готовность к боевым действиям - 3 часа 12 июля.

Предстояло наступать в полосе шириной свыше 10 километров. Проведя 10 июля с командирами корпусов рекогносцировку местности, мы решили главный удар нанести войсками правого крыла, имея в первом эшелоне 18, 29-й и 2-й гвардейский Тацинский танковые корпуса, а во втором - 5-й гвардейский Зимовниковский механизированный корпус и, кроме того, резерв, чтобы предупредить возможный удар танков по левому флангу с юга на Прохоровку.

10 и 11 июля противник, расширяя фланги прорыва, резко активизировал свои действия против 69-й армии и к исходу дня 12 июля добился значительного успеха. В это же время гитлеровцы наступали на прохоровском направлении и к вечеру 11 июля вышли на подступы к Прохоровке с запада. Хотя вводом вimages/history/public/chistyakov.jpg бой двух танковых бригад 5-я гвbr /ардеbr /йск ая танковая армия остановила дальнейшее продвижение врага, однако обстановка для нанесения контрудара резко осложнилась, планомерная подготовка его была сорвана.

В связи с этим мы ночью уточнили задачи корпусам и, оставив оперативное построение прежним, перенесли рубеж развертывания главных сил армии непосредственно западнее Прохоровки.

Для подготовки к боям оставалось 10-12 часов, из которых половина приходилась на ночь. Это обстоятельство привело к тому, что командиры корпусов принимали решения и ставили задачи бригадам по карте. Приказы же на наступление бригадам и отдельным полкам были доставлены им к 24 часам 11 июля.

В ночь на 12 июля под покровом темноты все наши соединения заняли свои рубежи, причем боевые порядки танковых корпусов были глубоко эшелонированы. Как правило, в первом эшелоне они имели две танковые, а во втором - танковую и мотострелковую бригады.

Чтобы опередить наступление противника западнее Прохоровки, в условиях недостатка времени для сосредоточения артиллерии я назначил начало атаки на 8 часов 30 минут 12 июля и сократил период артиллерийской подготовки нашего контрудара с 30 до 15 минут.

Было ясно, что из-за этого больших результатов от огня нашей артиллерии ожидать нельзя. Но, учитывая, что 11 июля противник добился на ряде участков обороны Воронежского фронта определенных успехов, мы спешили с началом наступления, чтобы лишить врага инициативы на прохоровском направлении.

Авиационное обеспечение контрудара возлагалось на 2-ю воздушную армию. Время проведения авиационной подготовки совпадало с артиллерийской.

К 6 часам 12 июля командиры корпусов доложили, что их части заняли исходное положение для наступления и готовы к бою. Армия ждала сигнала для нанесения контрудара.

За два часа до этого, то есть около 4 часов утра, как раз перед моим выездом на наблюдательный пункт, штаб армии получил по радио подписанное генералом Н. Ф. Ватутиным краткое боевое распоряжение. Командующий фронтом потребовал частью сил 5-й гвардейской танковой армии во взаимодействии с соединениями 69-й армии разгромить противника в районах Рындинка и Выползовка и, отбросив его в район Ржавец, обеспечить контрудар по группировке противника на прохоровском направлении.

Это было вызвано тем, что противник, добившись 11 июля некоторого успеха перед фронтом 69-й армии, на рассвете 12 июля ввел в сражение 3-й танковый корпус и из района Новооскочное - Казачье начал развивать успех в северном направлении. Отбросив части 81-й и 92-й гвардейской стрелковых дивизий, он к 5 часам овладел населенными пунктами Ржавец, Рындинка, Выползовка. Выйдя в этот район, гитлеровцы получили возможность развить успех в северном направлении в полосе действий 69-й армии. При дальнейшем их продвижении создавалась угроза левому флангу и тылу 5-й гвардейской танковой армии, которая должна была вести наступление своими главными силами в западном направлении.

Ввиду этого я по радио приказал генералу К. Г. Труфанову, чтобы он с подчиненным ему сводным отрядом форсированным маршем выступил по маршруту Мал. Псинка - Призначное - Бол. Подъяруги и во взаимодействии с частями 69-й армии организовал наступление на Шляхово, Мелехово, Хохлово, Дальняя Игуменка, чтобы не допустить прорыва противника на север. Генерал Труфанов через 20 минут приступил к выполнению этой боевой задачи. Кроме сводного отряда в полосу 69-й армии была направлена также 26-я бригада 2-го гвардейского корпуса. В 8 часов 12 июля все эти части под командованием генерала Труфанова прибыли в указанный им район.

К этому времени 3-й танковый корпус гитлеровцев, уже тесня войска 69-й армии на север, начал создавать угрозу нашему левому флангу. Генерал Труфанов с ходу развернул свои боевые порядки и при поддержке огня гаубичного артиллерийского полка вышел навстречу передовым частям противника. Справа завязала бой с вражескими танками 26-я танковая бригада под командованием полковника П. В. Пискарева.

В такой обстановке развернулось сражение на главном направлении западнее Прохоровки.

Перейдя в наступление вдоль железной дороги в направлении совхоза «Комсомолец» и села Покровки, соединения нашей армии встретили танки противника, двигавшиеся на Прохоровку с юго-запада. Две мощные стальные лавины устремились навстречу друг другу.

Бригады первого эшелона 18-го и 29-го танковых корпусов на полном ходу врезались в боевые порядки противника. Столь мощный удар был для гитлеровцев большой неожиданностью. Наши танки как бы пронизали боевой порядок врага сквозной атакой, вызвав замешательство и нарушив управление. «Тигры» в ближнем бою не могли использовать преимущества своего вооружения и успешно расстреливались нашими средними Т-34 с коротких дистанций.

Контрудар вылился во встречное сражение, в котором с обеих сторон приняло участие 1200 танков и самоходных орудий. Это было самое большое встречное танковое сражение второй мировой войны.

Успешно протекал бой в полосе наступления 18-го танкового корпуса, которым командовал генерал-майор Б. С. Бахаров. В полутора километрах от рубежа своего развертывания корпус встретил атакующие танки противника. Завязался ожесточенный встречный бой, который длился до самого вечера.

Танковые бригады первого эшелона корпуса, маневрируя на местности, при поддержке огня самоходно-артиллерийского, истребительно-противотанкового и минометного полков расстроили боевые порядки наступающих гитлеровских танковых частей и остановили их движение вперед.

Хотя маневренные действия и были стеснены глубокими оврагами, наши 181-я и 170-я танковые бригады продвигались вперед, отразив контратаку противника силою до 60 танков из района совхоза «Октябрьский».

Генерал Б. С. Бахаров, используя успех 29-го танкового корпуса, вышедшего к 12 часам на рубеж южной окраины совхоза, ввел в бой часть второго эшелона.

Это позволило его 170-й танковой бригаде овладеть северной окраиной совхоза «Октябрьский», а главным силам соединения развить наступление в направлении Андреевки и к 13 часам 30 минутам овладеть Михайловкой. Здесь 181-я и 110-я танковые бригады попали под сильный фланговый огонь вражеских тяжелых танков и штурмовых орудий. Произошло это потому, что противник, не добившись успеха в первоначальном ударе с юга-запада, вдоль железной дороги на Прохоровку, решил, обойдя ее с северо-запада, окружить основные силы нашей армии. С этой целью из района Красный Октябрь-Кочетовка немецко-фашистское командование ввело в бой 11-ю дивизию 48-го танкового корпуса, а из состава танкового корпуса СС - дивизию «Великая Германия», нанося ими удар по одному из участков обороны 33-го гвардейского корпуса 5-й гвардейской общевойсковой армии.

В результате этого удара гитлеровцам удалось прорвать оборону 52-й и 95-й гвардейских дивизий и, продвигаясь в северном направлении, к 14 часам выйти на рубеж Веселый - Полежаев.

Создалась, таким образом, непосредственная угроза нашему правому флангу и тылу. Чтобы ее ликвидировать, я решил использовать оставшуюся часть своего второго эшелона. Отдал приказ: 24-ю бригаду 5-го гвардейского механизированного корпуса выдвинуть в район совхоза имени Ворошилова и во взаимодействии с частями 18-го танкового корпуса не допустить дальнейшего продвижения противника из района Полежаева в северо-восточном направлении. Это должно было обеспечить безопасность правому флангу армии.

10-ю бригаду 5-го корпуса я направил в район села Остренького, чтобы, во взаимодействии с соединениями 5-й гвардейской армии остановить дальнейшее продвижение противника в северном направлении. Этот маневр силами второго эшелона сделал устойчивым положение на нашем правом фланге и способствовал дальнейшему наступлению 18-го корпуса.

Однако противник стремился во что бы то ни стало остановить продвижение наших танкистов, которые уже угрожали левому флангу дивизий СС «Адольф Гитлер» и «Мертвая голова», а также тылу дивизии СС «Великая Германия», переправившейся на северный берег реки Псел. Враг ввел в бой резервы танковой дивизии СС «Адольф Гитлер».

В этой обстановке генерал Бахаров принял решение развить наступление дальше на Андреевку, прикрывшись частью сил справа.

Преодолев ожесточенное сопротивление вражеских резервов, корпус к 17 часам 30 минутам силами 181-й танковой бригады овладел Андреевкой.

В районе этого населенного пункта бригада встретила колонну из 40 танков противника, продвигавшуюся на Михайловку. Командир части подполковник В. А. Пузырев решил внезапно атаковать противника с двух направлений: 1-й танковый батальон под командованием капитана М. Г. Нестерова, наступая в боевом порядке «линия» и ведя огонь с ходу, атаковал противника в лоб, а 2-й танковый батальон капитана П. Г. Овчарука под прикрытием строений населенного пункта обошел гитлеровцев справа и нанес внезапный удар по флангу. Вражеская танковая колонна была разгромлена. Противник начал отступать в направлении Васильевки.

Преследуя отходившие фашистские танки, 181-я бригада вместе с введенной в бой 32-й мотострелковой бригадой при поддержке 36-го гвардейского танкового полка с ходу овладела Васильевкой и подошла к Козловке. Здесь дальнейшее продвижение корпуса было остановлено огнем штурмовых орудий, артиллерии и зарытых в землю танков противника.

Введя в бой второй эшелон танковой дивизии СС «Великая Германия», противник контратаковал корпус в северо-восточном направлении. Одновременно враг вел сильный артиллерийский огонь и наносил бомбовые удары по боевым порядкам 18-го корпуса.

Несмотря на неблагоприятную обстановку, войска генерала Б. С. Бахарова в 19 часов огнем с места отразили контратаку вражеских танков и закрепились на занятом рубеже.

29-й танковый корпус также действовал против наступавшего танкового корпуса СС. В первой половине дня его бригады вели напряженные встречные бои с атакующими танками дивизии «Мертвая голова», поддержанными штурмовыми тяжелыми орудиями и массированными налетами авиации.

Лишь после ввода в бой 31-й танковой бригады из второго эшелона 29-му корпусу удалось овладеть рубежом южная часть совхоза «Октябрьский» - высота 252,2. Под ударами его частей противник был вынужден постепенно оттянуть свои войска к совхозу «Комсомолец».

Продвигавшиеся вперед 32-я и 31-я танковые бригады были встречены огнем фашистских танков и штурмовых орудий и подверглись сильной бомбардировке авиации. Отражая непрерывные контратаки, они перешли к обороне на достигнутом рубеже.

Для того чтобы разгромить противостоящего противника, была введена в бой наша 53-я мотострелковая бригада. Стремительно атаковав врага в юго-западном направлении, она к 17 часам 30 минутам овладела совхозом «Комсомолец».

Сражение сводных сил 5-й гвардейской танковой армии протекало одновременно с развитием событий западнее Прохоровки и явилось составной частью встречного танкового сражения.

Для обеспечения этих действий наших войск с утра 12 июля были перенаправлены удары частей 1-го штурмового авиационного корпуса из района Сухо-Солотино - Покровка - Грезное на район сосредоточения войск и тылов 3-го танкового корпуса противника Верхний Ольшанец - Шляхово - Мелехово.

При отражении удара 3-го танкового корпуса противника из района Ржавец вместе с 26-й бригадой 2-го гвардейского танкового корпуса успешно действовали соединения второго эшелона армии.

11-я гвардейская механизированная бригада под командованием полковника Н. В. Грищенко, усиленная одним дивизионом 285-го минометного полка, совершив бросок по маршруту Красное - Новоселовка, к 14 часам вышла в район села Покровки. Развернувшись с ходу в боевой порядок, она атаковала противника, овладевшего Рындинкой.

Одновременно 26-я гвардейская танковая бригада атаковала гитлеровцев из района Шахово в направлении Щелоково. В результате успешного встречного боя были разгромлены два моторизованных полка фашистов. 12-я гвардейская механизированная бригада (командир полковник Г. Я. Борисенко), совершив почти 20-километровый марш из района деревни Высыпная в направлении Гнездилова, к 14 часам 30 минутам вышла в район Авдеевки. Нанеся удар с ходу по флангу наступавших танковых частей гитлеровцев, бригада в завязавшемся встречном бою разгромила оборонявшиеся здесь вражеские части.

К исходу дня части 26-й танковой, 11-й и 12-й механизированных бригад вместе с полком 375-й стрелковой дивизии закрепились на рубеже Щелоково - Рындинка - Выползовка и далее по балке юго-восточнее Выползовки.

Резерв армии из района Правороть совершил марш в район поселка Новохмелевое, где сосредоточился в готовности к отражению удара противника. В связи с успешными действиями второго эшелона армии в районе севернее Ржавец генерал К. Г. Труфанов приказал частям резерва выйти в район Александровки и с ходу атаковать противника в 1-м Новоалексеевском.

В 18 часов 12 июля 53-й гвардейский танковый полк во взаимодействии с 96-й танковой бригадой 69-й армии атаковал гитлеровцев. Удар был встречен огнем боевых машин, артиллерии противника и его авиацией. Это не позволило нашим танкам прорваться в район 1-го Новоалексеевского.

Попытка противника овладеть южной окраиной Александровки была успешно отражена огнем 689-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка под командованием майора И. С. Гужбы. Затем, когда противник стал обходить Александровку с северо-запада, полк быстро перебросил свою артиллерию на правый фланг.

Заняв новые огневые позиции, батареи встретили вражеские танки организованным огнем. В результате последующей атаки 53-го гвардейского танкового полка во фланг наступающему противнику положение в районе Александровки было восстановлено.

С наступлением темноты подразделения 92-й гвардейской стрелковой дивизии вместе с 96-й танковой бригадой закрепили за собой Александровку, а части армейского резерва сосредоточились в районе села Большие Подъяруги.

К исходу дня противник в районе Ржавец был полностью ликвидирован.

Так протекало и завершилось выигранное нашими войсками встречное танковое сражение под Прохоровкой.

Гвардейцы 5-й танковой армии, выполняя наказ Родины, дрались не на жизнь, а на смерть.

Приведу лишь некоторые из боевых эпизодов.

Танковому взводу, которым командовал лейтенант С. Д. Бондаренко, было приказано помочь 2-й роте, оказавшейся в крайне тяжелом положении. Лейтенант Бондаренко развернул взвод и бросился на врага. Наперерез его танку двигались, ведя огонь, два «тигра». Умело маневрируя, лейтенант Бондаренко поставил свой Т-34 за горящий вражеский танк. Гитлеровцы были уверены, что боевая машина Бондаренко горит. Тем временем он незаметно и быстро навел орудие на вражеский тяжелый танк и четырьмя выстрелами зажег его. Выскочивший из машины экипаж был расстрелян из пулемета. Уничтожив «тигра», лейтенант Бондаренко заметил, что по его танку бьют два вражеских орудия. Он навел свою пушку на одно из них и прямым выстрелом уничтожил его; второе орудие раздавил гусеницами. В ходе ожесточенного боя танк Бондаренко был подожжен вражеским снарядом. Когда не удалось потушить огонь, лейтенант приказал вести бой в пешем строю. За мужество, отвагу и находчивость весь героический экипаж танка был награжден орденами.

В первом же бою проявил мужество и героизм кандидат в члены Коммунистической партии механик-водитель сержант Мухамадеев. В ходе первой атаки он раздавил две вражеские пушки, а экипаж его танка уничтожил много немецко-фашистских солдат и офицеров. В бою танк получил четыре пробоины и загорелся. Командир машины лейтенант Гераскин погиб, а члены экипажа были ранены. Истекая кровью, Мухамадеев решил спасти боевую машину. Он напряг оставшиеся силы, потушил пламя на танке, вывел его с поля боя, одновременно оказав помощь раненым товарищам.

В боях под Прохоровкой отличился также 2-й батальон 24-й танковой бригады под командованием гвардии майора Филатова. Гвардейцы батальона уничтожили 23 танка, более 500 солдат и офицеров противника. Особенно отличился гвардии старший лейтенант коммунист А. Калинин. Танковая рота под его командованием, идя в атаку на максимальных скоростях, вела интенсивный огонь из пушек и пулеметов и наносила врагу большие потери. В ожесточенном бою она уничтожила 19 вражеских танков, в том числе 2 «тигра», сожгла 2 броневика, разбила и раздавила 20 пушек различных калибров, истребила несколько сот гитлеровских солдат и офицеров. Сам командир роты в этом бою подбил 3 танка, 2 бронемашины и 3 пушки врага. За мужество и отвагу он был награжден орденом Красного Знамени.

Не менее отважно сражались с врагом бойцы и командиры 32-й мотострелковой бригады 18-го танкового корпуса. В одну из атак гитлеровцы бросили против них 30 танков и до полка пехоты. Гвардейцы не дрогнули, они нанесли врагу большой урон и выполнили свою задачу. В этом бою ими было подбито 6 вражеских танков, уничтожено более сотни солдат и офицеров противника.

Храбро сражались артиллеристы 32-й мотострелковой бригады. Батарея противотанковых орудий под командованием лейтенанта Раевского подбила 2 вражеских танка. Когда командир огневого взвода этой батареи младший лейтенант Курочкин погиб смертью храбрых, его обязанности принял парторг 3-й роты 1-го мотострелкового батальона старшина Н. Петрухин и с честью выполнил боевой приказ.

Крепко били врага и артиллеристы 1000-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка. Только за один день боев они подбили 9 вражеских танков. Особенно отличился расчет 2-й батареи под командованием коммуниста Ступиенко. Командир 1-й батареи лейтенант И. Ф. Юдин подобрался к переднему краю обороны противника и из подбитого фашистского танка корректировал огонь. Когда мужественный офицер погиб, его место занял командир взвода лейтенант М. К. Бородин. Вскоре он был ранен, но поле боя не покинул и продолжал управлять огнем батареи.

Самоотверженно сражались связисты. Старший сержант комсомолец А. И. Егоров 12 июля под сильным артиллерийским огнем 7 раз восстанавливал линию, соединявшую наблюдательный пункт с командным и огневыми позициями минометного полка.

Большую самоотверженность проявили и медицинские работники. Так, например, военврач 3-го ранга Б. И. Ефимов и старшая медицинская сестра Л. Курылина только за одни сутки 12 июля оказали помощь около 600 раненым.

Стойко сражались под Прохоровкой зенитчики. Особенно отличились командир орудия 1-й батареи 366-го зенитно-артиллерийского полка сержант Кошкин, который за 2 дня боев сбил 2 фашистских самолета, и командир орудия 4-й батареи того же полка комсомолец сержант Калинин, уничтоживший 3 вражеских самолета.

Когда на 3-ю батарею напали вражеские автоматчики, ее командир Володин умело организовал оборону и, уничтожив многих фашистов, отбил атаку. Даже раненный, он продолжал командовать своим подразделением.

В сражении под Прохоровкой воины 5-й гвардейской танковой армии подбили и уничтожили около 400 вражеских танков, в том числе 70 «тигров», 88 орудий, 70 минометов, 83 пулемета, более 300 автомашин с войсками и грузами; истребили значительное количество фашистских солдат и офицеров.

Прохоровское танковое сражение было выиграно советскими войсками. Не достигнув цели выйти к Курску, войска Манштейна с 19 июля стали отходить на юг. Танковая армия во взаимодействии с соединениями Воронежского фронта начала преследование противника. К 23 июля гитлеровцы были отброшены на исходные позиции, с которых они начали свое наступление 5 июля 1943 года.

Полководцы Великой Отечественной. История войны в лицах. Спецпроект Андрея Светенко на радио .

Павел Алексеевич Ротмистров, главный маршал бронетанковых войск. Звание получил в апреле 1962 года. Герой Советского Союза, звезда вручена в 1965 году в честь 20-летия Победы. Доктор военных наук, профессор.

Павел Алексеевич - пожалуй, самая противоречивая и неоднозначно оцениваемая фигура в строю полководцев-танкистов. Показательна аттестация, данная спустя годы генералом армии Штеменко: "К числу незаурядных танковых военачальников относится, несомненно, и Павел Алексеевич Ротмистров. Опираясь на свой богатый практический опыт, приобретённый им на поле боя, и обширные теоретические знания, он тоже внёс заметный вклад в дело послевоенного развития танковой техники и подготовки командирских кадров". В этой цитате обращают на себя внимание эти уточняющие "тоже", "несомненно", а главное - "и".

До войны, в 1937 году, Ротмистров испытал на себе действия репрессивной машины: был исключён из партии - якобы за связи с врагами народа, отстранён от должности. Но вскоре был оправдан и спустя два года даже защитил диссертацию по проблемам применения танков в манёвренной войне.

Военная стезя Ротмистрова оказалась не менее ухабистой. В первые дни войны вместе с остатками 2-й танковой дивизии Павел Алексеевич попал в окружение, пробивался от границы к своим более двух месяцев. В сентябре получил назначение на танковую бригаду, которую 16 октября отвёл от Торжка на Лихославль - по собственному разумению, во избежание окружения и разгрома, за что чуть было не попал под трибунал. Генерал Ватутин, в тот момент начальник штаба Северо-Западного фронта, дал Ротмистрову последний шанс исправиться - немедленно атаковать. Ротмистров использовал этот шанс, и вскоре его бригада уже была в числе первых, кто возвращал города и сёла от Клина до Ржева в ходе первого крупного контрнаступления Красной Армии.

В битве под Сталинградом были у Ротмистрова и неудачи, когда он пытался со своей 1-й гвардейской танковой армией прорваться к городу прямой, что называется кавалерийской атакой, но, потеряв 160 машин из 180, отступил, и весомые успехи, в частности под Котельниковом. Ротмистрову удалось остановить, измотать, а потом и разгромить шедшие на подмогу Паулюсу части генерала Манштейна.

Особый эпизод - Курская дуга. В ней Ротмистров командовал 5-й танковой армией, которая была введена в бой 12 июля и на марше столкнулась с наступавшими немецкими частями. Это было под Прохоровкой. За один день боя из имевшихся 640 машин армия Ротмистрова потеряла более 300. Именно на это тогда обратило внимание высшее командование. Сталин приказал создать комиссию во главе с Маленковым. Говорят, что от гнева Иосифа Виссарионовича Ротмистрова спасло заступничество маршала Василевского и члена Военного совета фронта Хрущёва.

Вскоре выяснилось, что танки Ротмистрова столкнулись в лобовом сражении с последним мощным резервом вермахта и ценой огромных потерь остановили вражеское наступление. А главное - боеспособность армии Ротмистрова была восстановлена ещё до окончания работы комиссии. В общем, подозрения с Павла Алексеевича были сняты. С этой восстановленной армией генерал-полковник Ротмистров вскоре уже форсировал Днепр, освобождал Кривой Рог, Кировоград.

В 1944 году в ходе операции "Багратион" по освобождению Белоруссии Ротмистров участвовал в Минской и Вильнюсской операциях. Однако, несмотря на то, что столица Литвы была освобождена его, Ротмистрова, частями, по настоянию командующего фронтом Черняховского Павла Алексеевича в очередной раз отстранили от командования за большие потери в живой силе и технике. И уже с этого момента и до конца войны Ротмистров больше в боевых действиях не участвовал. Впрочем, занимал высокую штабную должность - заместителя командующего бронетанковыми войсками Красной Армии.

После войны Ротмистров также занимал высокие посты в Управлении танковыми войсками, занимался научной и преподавательской работой. Умер главный маршал бронетанковых войск в апреле 1982 года.