В эпоху русско-турецкой войны 1787-1791 гг. Измаил был мощной, современной турецкой крепостью. Взятие Измаила русской армией состоялось 11 (22) декабря 1790 г. Одна из знаменательных побед А. В. Суворова – взятие, считавшейся неприступной крепости, в открытой атаке меньшими, чем у неприятеля, силами. Взятие Измаила окончательно решило исход русско-турецкой войны в пользу России.

Предыстория

1787 год, лето — Турция поддерживаемая Францией, Великобританией и Пруссией потребовала от России возвращения Крыма и отказа Грузии в своем покровительстве. Кроме этого, они хотели получить согласие на досмотр всех русских торговых кораблей, следующих через проливы Черного моря. Не дожидаясь ответа на свои претензии, турки объявили войну Российской Империи.

Победы 1789 года при Фокшанах и Рымнике, которые одержал Суворов, сами по себе были серьезным ударом по военному могуществу турецкой армии. Но русское войско одерживало и другие победы в этой войне. Русские смогли захватить Бендеры, Аккерман и небольшую крепость Хаджи-бей на морском побережье. На Черном море прекрасно действовал флот Ушакова. Но эти успехи не были использованы в полной мере, и турки смогли оправиться после поражений.

Крепость Измаил. Расположение. Укрепления

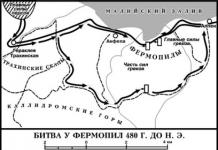

Центром турецкой обороны на Дунае была мощная крепость Измаил. Турки называли ее «Ордукалеси» – армейская крепость. 1774 год — ее перестроили по проекту французского и немецкого инженеров в соответствии со всеми современными требованиями к военному строительству. Крепость располагалась на левом берегу Килийского рукава Дуная между озерами Ялпух и Катлабух, на склоне отлогой высоты, оканчивающейся у русла Дуная низким, но крутым скатом.

Крепость окружал большой вал, доходивший в высоту до восьми метров. Вал был протяженностью 6 км, на нем соорудили 7 земляных и каменных бастионов, проход обеспечивался четырьмя воротами. Вал опоясывал город с трех сторон – севера, запада и востока. С юга город защищал Дунай, имеющий там ширину полкилометра. Перед валом был ров в 12 метров шириной и 6-10 метров в глубину, наполненный в некоторых местах водой. Каменные постройки внутри крепости давали возможность вести эффективную борьбу с нападавшими в случае, если те смогут проникнуть в город. Командовал гарнизоном Айдозли-Мехмет-паша. Частью гарнизона командовал Каплан-гирей, брат крымского хана. Крепость имела больше 200 крупных орудий и гарнизон из 35 тыс. человек. Русские войска под Измаилом насчитывали 31 тыс. человек.

Александр Васильевич Суворов (Художник Й. Кройцингер 1799)

Значение

Окончание русско-турецкой войны зависело от взятия этой крепости. (Союзница России Австрия уже заключила сепаратный мир с Портой.) Крепость играла важную роль: она не только серьезно препятствовала освобождению Добруджи русской армией, но еще была замечательным убежищем для остатков султанской армии, бежавших из разгромленных русскими войсками крепостей Аккерман, Бендеры и Хотин. В те времена за валами крепости укрывались не только беглецы из этих крепостей, но и наиболее зажиточное мусульманское население края со своими семьями.

Развитие событий

Русская армия осадила Измаил, но взять его не смогла. Разрешить эту задачу не смогли ни Репнин в 1789 году, ни И. В. Гудович с П. С. Потемкиным в 1790 году. Потому 25 ноября 1790 года главнокомандующий Г. А. Потемкин направил гонца к Суворову с приказом выехать из-под Галаца и возглавить русское войско под Измаилом. На следующий день под городом состоялось заседание военного совета, признавшего невозможность активных действий против неприступной цитадели. Некоторые части начали отходить от Измаила, а командующий флотилией де Рибас решил направиться под Галац к Суворову.

Прибытие Суворова

На у прибывшего 2 декабря под Измаил полководца было другое, нежели у совета, мнение относительно возможности штурма. Он хотел атаковать крепость. Оставив коня у подножия скифского кургана, Александр Васильевич Суворов поднялся на его вершину. Отсюда хорошо было видно в подзорную трубу бастионы и валы, за которыми упирались в небо шпили остроконечных мечетей и минаретов, виднелись красные крыши магазинов и складов. «Крепость без слабых мест, – после осмотра сооружения, сообщил Суворов на второй день главнокомандующему. – Сего числа приступлено к заготовлению осадных материалов, коих не было для батарей, и будем стараться их совершать к следующему штурму дней через 5…»

Фрагмент диорамы «Штурм крепости Измаил русскими войсками в 1790 г.»

Подготовка к штурму

Штурму предшествовала большая инженерная подготовка (доставили из Галаца 70 штурмовых лестниц и 1200 фашин), а потом – тренировка солдат в обращении с лестницами и инженерным инструментом. По приказу полководца возле села Сафьяны построили валы и рвы такого же типа, как и измаильские; именно там солдаты учились штурмовать город.

Ультиматум

Командующему турецкими войсками в городе Суворов предъявил ультиматум: «Я с войсками сюда прибыл. 24 часа на размышление – воля; первый мой выстрел – уже неволя; штурм – смерть».

Айдозли-Мехмет-паша отказался принимать ультиматум, сказав, что скорей Дунай остановится в своем течении и небо рухнет на землю, чем сдастся Измаил. Полководец созвал военный совет и отдал приказ на штурм крепости.

План штурма

Штурм назначили на 11 декабря. Суворов планировал атаковать крепость одновременно в нескольких местах: шестью колоннами (19 500 человек) с сухопутной стороны и тремя колоннами под командованием де Рибаса со стороны Дуная (9 тыс. человек). Основной удар наносился по приречной части города, где было сосредоточено две трети сил (части де Рибаса, колонны Кутузова, Львова, Ласси). Три колонны должны были наступать с востока (Килийские ворота новой крепости) под командованием А.Н. Самойлова, три – с запада (Бросские ворота) под началом П.С. Потемкина. Кавалерийские резервы бригадира Вестфалена (2500 человек) находились на сухопутной стороне.

Передняя линия боевого порядка русских состояла из стрелков. Вслед за ними шли саперные команды, вооруженные топорами, кирками и лопатами. Потом следовали пехотные колонны, позади которых размещался резерв, построенный в каре, для отражения кавалерийских атак из крепости.

Флотилию построили в две линии. 145 легких судов и казачьих лодок с десантными войсками находились в первой линии, а 58 крупных судов – во второй. Крупные корабли должны были прикрывать огнем тяжелой артиллерии высадку войск на берег.

10 декабря начали вести артподготовку, силами полевой и корабельной артиллерии (палило до 600 орудий). Обстрел крепости продолжался целый день. 11 декабря в три часа по сигналу ракет войска стали сосредотачиваться в указанных пунктах. В 5.30 начался штурм. Атакующие войска были встречены огнем 250 орудий неприятеля.

Сражение за овладение бастионами и всем валом продолжалось до 8 часов утра. Первой подошла к крепости 2-я колонна генерал-майора Б.П. Ласси. В 6 часов утра егеря Ласси одолели вал, и наверху завязался ожесточенный бой.

Самый мощный западный бастион – Табия – была атакована колонной С.М. Львова. Тяжелораненого генерала Львова заменил верный сподвижник Суворова полковник В.И. Золотухин. Он вовлек в бой гренадеров Апшеронского полка, овладел прибрежной вражеской батареей, обошел Табию с тыла и открыл Бросские ворота – ключ от всей крепости.

Штурм Измаила (Гравюра С. Шифляра)

С другой стороны крепости в районе гранитных Килийских редутов дважды атаковали солдаты М.И. Кутузова и дважды отступали под натиском противника. Взяв из резерва Херсонский полк, Кутузов в третий раз повел на штурм своих гренадеров и смог овладеть бастионом.

Трудным оказался северный Бендерский бастион, который штурмовала 3-я колонна под командованием Мекноба. Его же отряд штурмовал соседний с Бендерским бастион и промежуток между ними. Там глубина рва и высота вала оказались до такой степени велики, что лестницы довелось связывать по две. Много солдат и офицеров полегло на мокрых и скользких от крови крепостных валах. Турки несколько раз производили вылазки и контратаковали русских, но бастионы были взяты. Смогли выполнить свои задачи и колонны полковника В.П. Орлова и бригадира М.И. Платова.

Успешно проходила атака со стороны Дуная, где три колонны русских смогли опрокинуть турок и закрепится в городе. Высадку начали около 7 часов утра. Здесь русскому десанту оказывало сопротивление больше 10 тыс. турок и татар. Зиновий Чепега – бригадир запорожских казаков, – командуя 2-й колонной высадки речных десантов, бросился с казаками на берег и занял редуты вдоль Дуная. Успеху десанта поспособствовали колонна Львова, которая атаковала на фланге береговые дунайские батареи, и действия сухопутных войск с восточной стороны Измаила. Запорожские казаки во главе с атаманом А.А. Головатым нанесли смелый и сокрушительный удар с севера в самую середину крепости. Тем временем к центру двинулись другие части – справа Потемкин, слева Кутузов.

Ожесточенные уличные сражения продолжались до 16.00. В город была введена часть русской полевой артиллерии. Турки с упорством обороняли каждую площадь и каждый дом. Для полного их разгрома в критический момент в Измаил вошел резерв Суворова.

В своем рапорте Александр Васильевич написал: «Не бывало крепости крепче, не бывало обороны отчаянней обороны Измаила, но Измаил взят», «Солдаты мои проявили массовый героизм, позабыв чувство страха и самосохранения».

Итоги штурма

Потери

Таким образом, город, считавшийся турками неприступным, был взят на протяжении одного суворовского штурма. Потери гарнизона составили 26 тыс. убитыми и около 9 тыс. пленными – свидетельство упорного сопротивления русским. Турки потеряли всю артиллерию, боеприпасы, 42 корабля. Русские потеряли 10 тыс. человек – 4 тыс. убитыми и 6 тыс. ранеными. Пленных отправили под конвоем в Николаев, трупы сбрасывали в Дунай еще в течении шести дней.

Награды

Отличившегося умелым руководством своей колонной и показавшего пример личной храбрости генерал-майора М.И. Кутузова назначили новым комендантом города. Суворов же не был удостоен чина генерал-фельдмаршала, на который рассчитывал. Императрица по настоянию Г.А. Потемкина ограничилась медалью и почетным званием подполковника Преображенского полка, таких подполковников было уже 10, и Суворов стал одиннадцатым. Сам же Потемкин получил фельдмаршальский мундир, шитый алмазами, очередной дворец и т. д.

Низшие чины получили овальные серебряные медали; для офицеров, не получивших орден св. Георгия или Владимира, установили золотой крест на георгиевской ленте; начальники получили ордена или золотые шпаги, некоторые были удостоены - чинов.

Итоги

Считается, что на примере Измаила Суворов смог доказать ошибочность западноевропейских представлений о взятии крепостей, основывающихся на необходимости долгой и методичной инженерной подготовки. Великий русский полководец пошел на открытую атаку, которая к тому же была произведена меньшими, чем у неприятеля, силами (случай уникальный, потому как обычно, напротив, меньшие силы, засевшие в укрепленной крепости, могли отражать огромные армии наседавшего противника).

Взятие Измаила и победы русского флота на море решили исход русско-турецкой войны в пользу России. Эта победа позволила открыть прямую дорогу русской армии на Константинополь. Это был прямой удар по суверенитету Турции, которая впервые столкнулось с угрозой полной потери государственности. 1791 год — был заключен Ясский мир, согласно которому Турция признала присоединение к России Крыма, Черноморского побережья от Южного Буга до Днестра и земель по р. Кубань. Порта обязалась также не вмешиваться в дела Грузии.

В 1768 году турецкий султан объявил войну России, возглавляемой в то время Екатериной II. Лидер Османской империи захотел получить Подолию и Волынь, расширить свои владения в Северном Причерноморье и на Кавказе, а также установить протекторат над Речью Посполитой.

В ходе войны русская армия под руководством Петра Румянцева и Александра Суворова разгромила турецкие войска, а Средиземноморская эскадра русского флота под командованием Алексея Орлова и Григория Спиридова нанесла поражение турецкому флоту. В итоге Россия заставила неприятеля подписать Кючук-Кайнарджийский договор, согласно которому Крымское ханство формально обрело независимость, но по факту стало зависеть от России. Кроме того, Османская империя выплатила России военные контрибуции в размере 4,5 млн руб. и уступила северное побережье Черного моря вместе с двумя важными портами.

В 1783 году манифестом Екатерины II Крымское ханство было присоединено к России.

В 1787 году Османская империя выдвинула ультиматум России с требованием восстановления вассалитета Крымского ханства и Грузии. Кроме того, нападающая сторона хотела получить от Екатерины II разрешение на досмотр кораблей, проходящих через проливы Босфор и Дарданеллы. Императрица ответила отказом, и султан немедленно объявил новую войну России. Правда, он не знал, что

против Османской империи будет сражаться и Австрия, которая незадолго до этого подписала военный договор с Российской империей.

«Я сам удивляюсь проворству и храбрости моих людей»

В войне Россия одерживала победы одну за другой. Так, русско-австрийская армия под командованием Александра Суворова разгромила турецкое войско под Фокшанами. А Севастопольская эскадра под руководством Марко Войновича и Федора Ушакова победила вражеский флот у острова Фидониси. О морском сражении Екатерина II писала главнокомандующему русской армией и князю Григорию Потемкину: «Действие флота Севастопольского меня много обрадовало: почти невероятно, с какою малою силою Бог помогает бить сильные турецкие вооружения! Скажи, чем мне обрадовать Войновича? Кресты третьего класса к тебе уже посланы, не уделишь ли ему один, либо шпагу?»

Вскоре состоялось сражение у Керченского пролива, в ходе которого русская эскадра под командованием Федора Ушакова одержала победу и не позволила Османской империи высадить свои войска в Крыму.

«Я сам удивляюсь проворству и храбрости моих людей, — рассказывал Ушаков. — Они стреляли в неприятельский корабль нечасто и с такою сноровкою, что, казалось, каждый учится стрелять по цели».

А вот что писала о результатах сражения Екатерина II: «Победу Черноморского флота над турецким мы праздновали вчера молебствием у Казанской... Контр-адмиралу Ушакову великое спасибо прошу от меня сказать и всем его подчиненным».

Казнить каждого

Однако, несмотря на множественные победы русской армии, Османская империя не соглашалась принять условия мира, на которых настаивала Россия, а султан всячески затягивал переговоры. Стало понятно, что ускорить процесс переговоров удастся со взятием Измаила — мощной крепости с высоким валом и широким рвом, чей гарнизон составляли около 35 тыс. человек под командованием Айдозлы-Мухаммада-паши.

Султан издал приказ, что в случае падения Измаила необходимо будет казнить каждого воина, оборонявшего крепость.

В конце ноября 1790 года Григорий Потемкин приказал Александру Суворову принять командование частями, осаждавшими Измаил. Полководец немедленно направил коменданту Измаила ультиматум с требованием сдать крепость не позднее чем через сутки с момента вручения ультиматума. Ультиматум был отклонен.

Александр Суворов собрал военный совет, который постановил, что необходимо как можно скорее приступить к штурму. По воспоминаниям современников, великий русский полководец приказал своим солдатам «взять Измаил любой ценой».

Государственный мемориальный музей А.В. Суворова «Портрет А. В. Суворова в мундире гвардейского Преображенского полка», Иосиф Крейцингер. Холст, масло, 40,5 × 31,5 см. 1799 год.

«Были пленные, которые при виде бойни умерли от страха»

Штурм крепости был назначен на раннее утро 22 декабря: Суворов считал, что темнота нужна для внезапности первого удара. Однако, по мнению историков, нападение русских не стало неожиданностью для турок: последние каждую ночь были готовы к штурму и к тому же знали от перебежчиков о планах полководца.

В пять часов утра начался штурм, и вскоре неприятель был вытеснен из крепостных верхов и отступил во внутреннюю часть города. Через захваченные Бросские, Хотинские и Бендерские ворота Александр Суворов двинул в бой резервы. Турецкий гарнизон продолжал сопротивляться — войска Айдозлы-Мухаммада-паши сражались за каждый дом. По воспоминаниям, турки «дорого продавали свою жизнь, никто не просил пощады, женщины бросались зверски с кинжалами на солдат. Остервенение жителей умножало свирепость войск, ни пол, ни возраст, ни звание не были пощажены; кровь лилась повсюду — закроем завесой зрелище ужасов».

К четырем часам дня крепость была полностью взята. 26 тыс. турок были убиты, остальные взяты в плен. Общие потери русских составляли 4582 человека.

«Наши солдаты пиками и штыками атаковали турок, которые были вооружены саблями и кинжалами, — вспоминал французский офицер Ланжерон, волонтер русской армии. — Этот бой продолжался пять часов: турки были изгнаны с крепостных стен, они забаррикадировались на улицах, и каждый дом был осажден. Наконец, в полдень четыреста турок (оставшихся из 30 тыс., защищавших город) сложили оружие, и бой прекратился. Последовавший страшный грабеж закончился лишь на следующий день. Почти во всех колоннах мы потеряли треть убитыми и ранеными, а в одной — две трети. На 23 тыс. участников штурма приходилось от 6 тыс. до 7 тыс. жертв, в том числе погибли три генерал-майора, один бригадир, шесть полковников, более сорока подполковников или майоров и двести-триста младших офицеров.

Потребовалось несколько дней, чтобы убрать трупы, которыми были заполнены рвы, земляные валы, улицы и большие площади. Не могло быть и речи о том, чтобы спасать раненых, почти все были безжалостно добиты. Были пленные, которые при виде этой жуткой бойни умерли от страха».

Если павших русских хоронили по церковному обряду, то погибших воинов Османской империи бросали прямо в Дунай. Пленных турок направляли в город Николаев под конвоем казаков.

Комендантом крепости Суворов назначил Михаила Кутузова — будущего знаменитого полководца и победителя Наполеона.

Кому достался алмазный мундир

«Таким образом совершена победа, — вскоре рапортовал Александр Суворов Григорию Потемкину. — Крепость Измаильская, столь укрепленная, столь обширная и которая казалась неприятелю непобедимою, взята страшным для него оружием российских штыков, упорство неприятеля, полагавшего надменно надежду свою на число войск, низринуто. Хотя число войска, получающего таинь, полагалось 42 тыс., но по точному исчислению полагать должно 35 тыс. Число убитого неприятеля до 26 тыс.

Начальствовавший Измаилом сераскир Аидос Мехмет трехбунчужный паша, засевший с толпою более 1 тыс. человек в каменном строении и не хотя сдаться, был атакован фанагорийскими гренадерами в команде полковника Золотухина. И как он, так и все бывшие с ним побиты и переколоты.

В крепости Измаильской найдено 245 пушек, в числе коих девять мортир, да на берегу двадцать, всего 245; большой пороховой погреб и разные снаряды. В трофеи взято 345 знамен, кроме тех, кои в сражениях изорваны, бунчуков семь и санжаков два, лансонов восемь.

Принося вашей светлости с одержанием толь знаменитой победы поздравление и благодарность за поручение мне толь знаменитого подвига, почитаю себе прямым долгом засвидетельствовать твердость и мужество начальников и беспредельное усердие и храбрость всех чинов и ходатайствовать вашего благоволения и покровительства о воздаянии сотрудникам и товарищам моим».

За штурм Измаила Александр Суворов мечтал получить чин генерал-фельдмаршала — высшее воинское звание в сухопутных войсках. Однако шитый алмазами фельдмаршальский мундир получил Потемкин, а Суворова назначили подполковником Преображенского полка.

Гром победы, раздавайся!

После взятия Измаила в Османской империи началась паника. Султан был вынужден согласиться на условия Ясского мирного договора, положившего конец Русско-турецкой войне. Согласно документу, Османская империя отказывалась от претензий на Грузию и обязалась не предпринимать каких-либо враждебных действий против грузинских земель. Россия же закрепила за собой все Северное Причерноморье и усилила свои политические позиции на Кавказе и Балканах.

В 1794 году на землях, полученных в результате Ясского мирного договора, был основан город Одесса.

Штурму Измаила посвящен неофициальный русский гимн «Гром победы, раздавайся!». Автором слов выступал поэт Гавриил Державин. Неофициальный гимн Российской империи начинался следующими строками:

Гром победы, раздавайся!

Веселися, храбрый Росс!

Звучной славой украшайся.

Магомета ты потрёс!

Вскоре после победы над турками Александр Суворов занялся укреплением новой русско-турецкой границы, пролегающей по реке Днестр. По его приказу на левом берегу Днестра в 1792 году был заложен Тирасполь — крупнейший на сегодняшний день город в Приднестровье.

Какая крепость вспоминается первой, стоит лишь упомянуть имя гениального русского полководца Александра Суворова? Конечно же, Измаил! Штурм и стремительное овладение этой твердыней Османской империи, закрывавшей путь с севера за Дунай, фактически во внутренние области Порты, стали одной из вершин его полководческой карьеры. А для русской армии день взятия Измаила навсегда стал одним из самых славных эпизодов в ее истории. И с полным правом сейчас 24 декабря является одной из семнадцати памятных дат, входящих в список Дней воинской славы России.

Примечательно, что даже в этом списке, который как раз и замыкает Измаильская годовщина, есть любопытное календарное несоответствие. Торжественная дата выпадает на 24 декабря, а собственно днем штурма названо 22 декабря! Откуда же взялся такой разнобой?

Объясняется все просто. Во всех документах, касающихся хода русско-турецкой войны 1787-1791 годов, дата штурма крепости - 11 декабря. Поскольку речь идет о XVIII веке, то к этой дате полагается прибавлять еще 11 дней разницы между юлианским и григорианским календарями. Но поскольку составлялся список Дней воинской славы России в XX веке, то при подсчетах к датам по старому стилю по привычке добавляли не по одиннадцать, а по тринадцать дней. Так и получилось, что памятную дату назначили на 24 декабря, а в описании отметили, что собственно днем штурма был день 22 декабря 1790 года по новому - и 11 декабря по старому стилю.

Суворов и Кутузов перед штурмом Измаила. Худ. О. Верейский

Все упирается в Измаил

В истории русско-турецкой войны 1787-1791 годов история взятия Измаила занимает особое место. Прологом к этой войне была другая русско-турецкая война - 1768-1774 годов. Она закончилась фактическим присоединением Крыма к России (формально оно завершилось в 1783 году), а условия увенчавшего военное противостояние Кючук-Кайнарджийского дали русским военным и торговым кораблям возможность базироваться на Черном море и беспрепятственно выходить из него через проливы, контролировавшиеся Портой - Босфор и Дарданеллы. Кроме того, после заключения этого мирного договора Россия получила возможность всерьез влиять на обстановку на Кавказе, и фактически начала процесс включения Грузии в состав империи - что полностью отвечало и стремлениям грузинского царства.

Ход первой русско-турецкой войны, которую вела императрица Екатерина Великая, был настолько неудачным для турок, что при подписании Кючук-Кайнарджийского мира они, несмотря на активное вмешательство и поддержку Англии и Франции, не решились всерьез спорить с условиями русских. Но как только память о катастрофических поражениях, нанесенных османским войскам русскими под командованием полководцев Петра Румянцева и Александра Суворова, начала стираться, Стамбул, которому очень активно намекали на несправедливость условий соглашения Лондон и Париж, тут же захотел пересмотреть унизительный, по его мнению, договор.

В первую очередь османы потребовали от России вернуть им Крым, полностью прекратить все действия по расширению влияния на Кавказе и согласиться на то, чтобы все русские суда, проходящие через проливы, подвергались непременному досмотру. Пойти на такие унизительные условия Петербург, который очень хорошо помнил недавно завершившуюся войну, никак не мог. И однозначно отверг все притязания Стамбула, после чего турецкое правительство 13 августа 1787 года объявило войну России.

Но ход военных действий оказался совершенно не таким, каким его видели в Османской империи. Русские, вопреки ожиданиям Стамбула и комплиментарным докладам шпионов Лондона и Парижа, оказались куда лучше турок подготовлены к войне. Что и принялись демонстрировать, одерживая победы одну за другой. Сначала в первой же крупной битве на Кинбурнской косе отряд генерала Суворова, в котором было всего-то полторы тысячи бойцов, наголову разгромил втрое превосходящий его по численности турецкий десант: из пяти тысяч турок спаслось лишь около семисот человек. Увидев, что рассчитывать на успех в наступательной кампании им не приходится, а одержать верх над русской армией в полевых сражениях не светит, турки перешли к пассивной обороне, сделав ставку на свои дунайские крепости. Но и тут просчитались: в сентябре 1788 года войска под командованием Петра Румянцева взяли Хотин, а 17 декабря 1788 года армия под командованием Потемкина и Кутузова взяла Очаков (кстати, в том сражении отличился безвестный в ту пору капитан Михаил Барклай де Толли). Стремясь взять реванш за эти поражения, турецкий визирь Хасан-паша в конце августа 1789 года со 100-тысячным войском форсировал Дунай и двинулся к реке Рымник, где 11 сентября и потерпел сокрушительный разгром от войск Суворова. А в следующем, 1790 году, под натиском русских войск последовательно пали крепости Килия, Тульча и Исакча.

Но даже эти поражения не вынудили Порту искать примирения с Россией. Остатки гарнизонов павших крепостей собрались в Измаиле - дунайской крепости, которую в Стамбуле полагали несокрушимой. И первая неудачная попытка русских войск под командованием князя Николая Репнина с наскока взять Измаил в сентябре 1789 года лишь подтверждала это мнение. А пока враг не поднялся на измаильские стены, в Стамбуле и не помышляли о мире, считая, что на сей раз Россия обломает зубы об этот крепкий орешек.

Штурм Измаила, гравюра XVIII века. Фото: wikipedia.org

«Моя надежда на Бога и на Вашу храбрость»

Ирония судьбы заключалась в том, что неудачный штурм, предпринятый князем Репниным в 1789 году, стал своего рода компенсацией туркам за проигрыш сражения за Измаил в конце лета 1770 года. Причем тогда войсками, которые все-таки сумели взять строптивую крепость, командовал все тот же Николай Репнин! Но в 1774 году по условиям все того же Кючук-Кайнарджийского мира Измаил был возвращен Турции, которая постаралась учесть ошибки первой обороны и усилить защиту крепости.

Сопротивлялся Измаил весьма активно. Ни попытка князя Николая Репнина, ни усилия графа Ивана Гудовича и графа Павла Потемкина, которые осадили крепость осенью 1790 года, не увенчались успехом. Дошло до того, что 26 ноября военный совет, в котором заседали Гудович, Потемкин и командовавший вошедшей в Дунай Черноморской гребной флотилией генерал-майор Осип де Рибас (тот самый легендарный основатель Одессы) приняли решение снимать осаду и командовать отступление.

Решение это категорически отверг главнокомандующий русской армией князь Григорий Потемкин-Таврический. Но понимая, что генералы, однажды уже расписавшиеся в своей неспособности взять крепость, вряд ли сделают это даже после нового грозного приказа, возложил обязанность овладеть Измаилом на Александра Суворова.

Фактически будущему генералиссимусу предписывалось сделать невозможное: недаром некоторые исследователи полагают, что Потемкин, который был недоволен стремительным выдвижением нового полководца, бросил его под Измаил, надеясь, что тот полностью оконфузится. На то намекал и необыкновенно мягкий, вопреки довольно напряженным отношениям между военачальниками, тон письма Потемкина: «Моя надежда на Бога и на Вашу храбрость, поспеши мой милостивый друг. По моему ордеру к тебе, присутствие там личное твое соединит все части. Много тамо равночинных генералов, а из того выходит всегда некоторой род сейма нерешительного… Огляди все и распоряди, и помоляся Богу предпримайте! Есть слабые места лишь бы дружно шли. Вернейший друг и покорнейший слуга Князь Потемкин-Таврический».

Между тем силы русских, даже после того, как Суворов привел с собой всего полгода назад им лично сформированный Фанагорийский гренадерский полк, а также 200 казаков, 1000 арнаутов (добровольцев из числа молдаван, валахов и других народов Балканского полуострова, поступавших по найму на русскую службу) и 150 охотников Апшеронского мушкетерского полка, силы его существенно уступали силам турок. В общей сложности к началу штурма Суворов располагал тридцатью одной тысячью активных штыков и сабель. В то же время гарнизон Измаила превышал численность русских войск как минимум на 4000 человек. И каких! Вот как пишет об этом генерал Орлов: «Гарнизон за последнее время весьма усилился, потому что сюда собрались и войска из крепостей, которые уже были взяты русскими. …Вообще нет данных для достоверного и точного определения числительности гарнизона Измаила. Султан сильно гневался на войска за все предшествовавшие капитуляции и фирманом повелел в случае падения Измаила казнить из его гарнизона каждого, где бы он ни был найден. …Решимость отстоять Измаил или умереть разделяли и многие из остальных трех- и двухбунчужных пашей. Немногие малодушные не смели обнаруживать свою слабость».

Суворов Александр Васильевич. Фото: wikipedia.org

Судьба павшей крепости

Когда Суворов, прибывший под Измаил 2 (13) декабря, инкогнито обследовал крепость по кругу, вердикт его был неутешителен: «Крепость без слабых мест». Но такое слабое место все-таки нашлось: им стала неспособность турецкого гарнизона отразить начатый Суворовым одновременный штурм с трех направлений, в том числе с совершенно неожиданного - с русла Дуная. Сказалось и то, что в течение пяти дней перед началом штурма суворовские войска в полном соответствии с планом командующего строили, а потом учились штурмовать макет измаильских стен, и потому прекрасно представляли себе, как действовать во время собственно штурма.

После тринадцатичасового сражения крепость пала. Потери турецкой стороны были катастрофическими: 29 тысяч человек погибли сразу, еще две тысячи умерли от ран в течение первых суток, 9000 попали в плен и вынуждены были выносить из крепости тела павших товарищей и сбрасывать их в Дунай. Русские войска, хотя и считается, что во время подобных операций потери штурмующих на порядок превышают потери обороняюшихся, отделались куда меньшей кровью. Николай Орлов приводит в своей монографии такие данные: «Потери русских показаны в реляции: убитых - 64 офицера и 1,815 нижних чинов; раненых - 253 офицера и 2,450 нижних чинов; вся потеря 4,582 человека. Есть известия, определяющие число убитых до 4 тысяч и раненых до 6 тысяч, всего 10 тысяч, в том числе 400 офицеров (из 650)». Но даже если верны последние цифры, то результат все равно удивительный: при превосходстве противника крепости позиции и живой силе нанести ему поражение, разменяв потери один к двум!

Дальнейшая судьба Измаила сложилась причудливо. Потерянный для Турции после успеха Суворова, он вернулся к ней по условиям Ясского мира: причем все стороны конфликта ясно отдавали себе отчет, что именно падение крепости ускорило его заключение. В 1809 году русское войска под командованием генерал-лейтенанта Андрея Засса вновь возьмут его, и крепость на долгих полвека останется российской. Лишь после поражения России в Крымской войне, в 1856 году Измаил отдадут Молдавии - вассалу Османской империи, и новые хозяева по условиям передачи взорвут укрепления и сроют земляные валы. А спустя одиннадцать лет русские войска в последний раз войдут в Измаил, чтобы навсегда освободить его от турецкого присутствия. Причем войдут уже без боя: Румыния, которая в ту пору будет хозяйкой бывшей крепости, предаст Турцию и откроет дорогу российской армии…

Победа в русско-турецкой войне 1768-1774 гг. обеспечила России выход к Черному морю. Но по условиям Кючук-Кайнарджийского договора сильная крепость Измаил, расположенная в устье Дуная, оставалась за Турцией.

В 1787 г. Турция, поддерживаемая Англией и Францией, потребовала от России пересмотра договора: возврат Крыма и Кавказа, признание недействительными последующих соглашений. Получив отказ, она начала военные действия. Турция планировала захватить Кинбурн и Херсон, высадить крупный десант в Крыму и разгромить базу российского флота Севастополь. Для развертывания военных действий на Черноморском побережье Кавказа и Кубани значительные турецкие силы были направлены к Сухуму и Анапе. Для обеспечения своих планов Турция подготовила 200-тысячную армию и сильный флот из 19 линейных кораблей, 16 фрегатов, 5 бомбардирских корветов и большого количества кораблей и судов обеспечения.

Россия развернула две армии: Екатеринославскую генерал-фельдмаршала Григория Потемкина (82 тыс. человек) и Украинскую генерал-фельдмаршала Петра Румянцева (37 тыс. человек). Выделенные из состава Екатеринославской армии два сильных военных корпуса находились на Кубани и в Крыму.

Русский Черноморский флот базировался в двух пунктах: главные силы - в Севастополе (23 боевых корабля с 864 орудиями) под командованием адмирала М.И. Войновича, здесь служил будущий великий флотоводец Федор Ушаков, и гребная флотилия в Днепровско-Бугском лимане (20 малотоннажных кораблей и судов, частично еще не вооруженных). На стороне России выступила крупная европейская страна - Австрия, которая стремилась расширить свои владения за счет Балканских государств, находившихся под властью Турции.

План действий союзников (России и Австрии) носил наступательный характер. Он состоял в том, чтобы вторгнуться в пределы Турции с двух сторон: австрийская армия должна была начать наступление с запада и овладеть Хотином; Екатеринославской армии предстояло развернуть военные действия на побережье Черного моря, овладеть Очаковом, затем перейти Днепр, очистить от турок район между Днестром и Прутом, для чего взять Бендеры. Российский флот должен был активными действиями на Черном море сковать флот противника и воспрепятствовать проведению Турцией десантных операций.

Военные действия развивались для России успешно. Взятие Очакова, победы Александра Суворова при Фокшанах и Рымнике создали предпосылки для завершения войны и подписания выгодного для России мира. Турция не располагала в это время силами для серьезного сопротивления армиям союзников. Однако политики не смогли использовать благоприятный момент. Турции удалось собрать новые войска, получить помощь от западных стран, и война затянулась.

Ю.Х. Садиленко. Портрет А.В. Суворова

В кампании 1790 г. русское командование планировало взять турецкие крепости на левом берегу Дуная, а затем перенести военные действия за Дунай.

В этот период блестящие успехи были одержаны русскими моряками под командованием Федора Ушакова. Турецкий флот потерпел крупные поражения в Керченском проливе и у острова Тендра. Русский флот захватил прочное господство на Черном море, обеспечив условия для активных наступательных действий русской армии и гребной флотилии на Дунае. Вскоре, овладев крепостями Килия, Тульча и Исакча, русские войска подошли к Измаилу.

Крепость Измаил считалась неприступной. Перед войной она была перестроена под руководством французских и немецких инженеров, значительно усиливших ее укрепления. С трех сторон (северной, западной и восточной) крепость окружал вал протяженностью 6 км, высотой до 8 метров с земляными и каменными бастионами. Перед валом был вырыт ров шириной 12 метров и до 10 метров глубины, который в отдельных местах заполнялся водой. С южной стороны Измаил прикрывался Дунаем. Внутри города было много каменных построек, которые могли активно использоваться для ведения обороны. Гарнизон крепости насчитывал 35 тыс. человек при 265 крепостных орудиях.

К. Лебежко. Суворов обучает солдат

В ноябре русская армия численностью 31 тыс. человек (в том числе 28,5 тыс. человек пехоты и 2,5 тыс. человек конницы) при 500 орудиях осадила Измаил с суши. Речная флотилия под командованием генерала Ораса де Рибаса, уничтожив почти всю турецкую речную флотилию, заблокировала крепость со стороны Дуная.

Два штурма Измаила окончились неудачей и войска перешли к планомерной осаде и артиллерийским обстрелам крепости. С началом осенней непогоды в армии, располагавшейся на открытой местности, начались массовые заболевания. Разуверившись в возможности взять Измаил штурмом, руководившие осадой генералы приняли решение отвести войска на зимние квартиры.

25 ноября командование войсками под Измаилом было поручено Суворову. Потемкин предоставил ему право действовать по своему усмотрению: «продолжением ли предприятий на Измаил или оставлением оного». В своем письме к Александру Васильевичу он отметил: «Моя надежда на бога и на Вашу храбрость, поспеши мой милостивый друг...».

Прибыв к Измаилу 2 декабря, Суворов прекратил отвод войск из-под крепости. Оценив обстановку, он принял решение немедленно готовить штурм. Осмотрев укрепления противника, он отметил в донесении Потемкину, что они «без слабых мест».

Подготовка к штурму была проведена за девять дней. Суворов стремился максимально использовать фактор внезапности, для чего подготовку к наступлению проводил скрытно. Особое внимание обращалось на подготовку войск к штурмовым действиям. У села Броска были сооружены валы и стены, подобные измаильским. Шесть дней и ночей солдаты отрабатывали на них способы преодоления рвов, валов и крепостных стен. Суворов подбадривал воинов словами: «Больше пота - меньше крови!» Одновременно для обмана противника имитировалась подготовка к длительной осаде, закладывались батареи, проводились фортификационные работы.

Суворов нашел время разработать для офицеров и солдат специальные наставления, в которых содержались правила ведения боя при штурме крепости. На Трубаевском кургане, где в наши дни возвышается небольшой обелиск, стояла палатка полководца. Здесь проводилась кропотливая подготовка к штурму, продумывалось и предусматривалось все до мелочей. «На такой штурм, - признавался позже Александр Васильевич, - можно было отважиться только раз в жизни».

Перед сражением на военном совете Суворов заявил: «Дважды стояли русские перед Измаилом и дважды отступали от него; теперь, в третий раз, им ничего более не остается, как взять крепость или умереть...». Военный совет единогласно выступил в поддержку великого полководца.

7 декабря Суворов направил коменданту Измаила письмо Потемкина с ультиматумом о сдаче крепости. Туркам, в случае добровольной сдачи, гарантировалась жизнь, сохранение имущества и возможность переправиться через Дунай, иначе «с городом последует судьба Очакова». Заканчивалось письмо словами: «К исполнению сего назначен храбрый генерал граф Александр Суворов-Рымникский». А Суворов приложил к письму свою записку: «Я с войсками сюда прибыл. 24 часа на размышление для сдачи и воля; первые мои выстрелы - уже неволя; штурм - смерть.».

Взятие Измаила. Неизв. автор

Турки капитулировать отказались и в ответ заявили, что «скорей Дунай остановится в течении своем и небо преклонится к земле, чем сдастся Измаил». Этот ответ по приказанию Суворова был зачитан в каждой роте, чтобы воодушевить солдат перед штурмом.

Штурм был назначен на 11 декабря. Для сохранения тайны Суворов не стал отдавать письменный приказ, а ограничился устной постановкой задачи командирам. Полководец планировал провести ночную одновременную атаку сухопутными войсками и речной флотилией с разных направлений. Основной удар наносился по наименее защищенной приречной части крепости. Войска были разделены на три отряда по три колонны в каждом. В состав колонны входило до пяти батальонов. Шесть колонн действовали с суши и три колонны - со стороны Дуная.

Отряд под командованием генерала П.С. Потемкина численностью 7500 человек (в него входили колонны генералов Львова, Ласси и Мекноба) должен был атаковать западный фас крепости; отряд генерала А.Н. Самойлова численностью 12 тыс. человек (колонны генерал-майора М.И. Кутузова и казачьих бригадиров Платова и Орлова) - северо-восточный фас крепости; отряд генерала де Рибаса численностью 9 тыс. человек (колонны генерал-майора Арсеньева, бригадира Чепеги и гвардии секунд-майора Маркова) должен был атаковать приречный фас крепости со стороны Дуная. Общий резерв численностью около 2500 человек был разделен на четыре группы и расположен против каждых из крепостных ворот.

Из девяти колонн на главном направлении было сосредоточено шесть. Здесь же расположили основную артиллерию. Впереди каждой колонны должны были двигаться команда из 120-150 стрелков в рассыпном строю и 50 рабочих с шанцевым инструментом, затем три батальона с фашинами и лестницами. Замыкает колонну резерв, построенный в каре.

Ф.И. Усыпенко. Действия русской артиллерии во время штурма крепости Измаил в 1790 г.

Подготавливая штурм, с утра 10 декабря русская артиллерия с суши и с кораблей вела непрерывный огонь по укреплениям и батареям противника, продолжавшийся до начала атаки. В 5 часов 30 минут утра 11 декабря колонны двинулись на штурм крепости. Речная флотилия под прикрытием огня корабельной артиллерии (около 500 орудий) высадила десант. Осажденные встретили атакующие колонны артиллерийским и ружейным огнем, а на отдельных участках и контратаками.

Несмотря на сильный огонь и отчаянное сопротивление, 1-я и 2-я колонны сходу ворвались на вал и захватили бастионы. В ходе боя был тяжело ранен генерал Львов и командование 1-й колонной принял полковник Золотухин. 6-я колонна сразу овладела валом, но затем задержалась, отражая сильную контратаку турок.

В наиболее сложных условиях оказалась 3-я колонна: глубина рва и высота бастиона, которые ей предстояло взять, оказались больше, чем в других местах. Солдатам пришлось под огнем неприятеля связывать лестницы, чтобы взобраться на вал. Несмотря на большие потери, свою задачу она выполнила.

Тяжелый бой выдержали 4-я и 5-я колонны, составленные из спешенных казаков. Они были контратакованы выступившими из крепости турками, а казакам Платова пришлось еще и преодолевать ров с водой. Казаки не только справились с задачей, но и способствовали успешной атаке 7-й колонны, которая после десантирования разделилась на четыре части и шла в атаку под фланговым огнем турецких батарей. В ходе боя Платову пришлось принять на себя командование отрядом, заменив тяжело раненого генерала Самойлова. Успешно справились с задачами и остальные колонны, атаковавшие противника со стороны Дуная.

С рассветом бой уже шел внутри крепости. К 11 часам были открыты ворота и в крепость вошли подкрепления. Тяжелые уличные бои продолжались до сумерек. Турки отчаянно оборонялись. Штурмовые колонны были вынуждены разделяться и действовать отдельными батальонами и даже ротами. Их усилия постоянно наращивались за счет введения в бой резервов. Для поддержки атакующих внутрь крепости была введена и часть артиллерии.

«Крепость Измаильская, столь укрепленная, сколь обширная и которая казалась неприятелю непобедимою, взята страшным для него российских штыков. Упорство неприятеля, полагавшего надменно надежду свою на число войск, низринуто» - писал Потемкин в донесении Екатерине II.

В ходе штурма турки потеряли более 26 тыс. человек, 9 тыс. попали в плен. Русские захватили около 400 знамен и бунчуков, 265 орудий, остатки речной флотилии - 42 судна, большие запасы боеприпасов и много других трофеев. Русские потери составили 4 тыс. убитыми и 6 тыс. ранеными.

Взятие русскими войсками Измаила резко изменило стратегическую обстановку в войне в пользу России. Турция вынуждена была перейти к мирным переговорам.

В зале Измаильского исторического музея А.В. Суворова

«Не бывало крепости крепче, не было обороны отчаяннее обороны Измаила, но Измаил взят», - эти слова из донесения Суворова Потемкину высечены на памятнике, установленном в честь великого русского полководца.

(двоюродный брат фаворита). Командующий речной флотилией был младше их по чину, но подчиняться генерал-поручикам не имел ни малейшего желания.

Карта укреплений крепости Измаил - 1790 - Plan of fortress Ismail

Измаил же являлся одной из самых сильных крепостей Турции. Со времени войны 1768-1774 годов турки под руководством французского инженера Де-Лафит-Клове и немца Рихтера превратили Измаил в грозную твердыню. Крепость была расположена на склоне высот, покатых к Дунаю. Широкая лощина, простиравшаяся с севера на юг, разделяла Измаил на две части, из которых большая, западная, называлась старой, а восточная - новой крепостью. Крепостная ограда бастионного начертания достигала б верст длины и имела форму прямоугольного треугольника, прямым углом обращенного к северу, а основанием - к Дунаю. Главный вал достигал 8,5 метров высоты и был обнесен рвом глубиной до 11 метров, шириной до 13 метров. Ров местами был заполнен водой. В ограде было четверо ворот: на западной стороне - Царьградские (Бросские) и Хотинские, на северо-восточной - Бендерские, на восточной - Килийские. Валы оборонял 260 орудий, из которых 85 пушек и 15 мортир находились на речной стороне. Городские строения внутри ограды были приведены в оборонительное состояние. Было заготовлено большое количество огнестрельных и продовольственных запасов. Гарнизон крепости состоял из 35 тысяч человек. Командовал гарнизоном Айдозли-Махмет-паша.

Русские войска обложили Измаил и бомбардировали крепость. Сераскиру послали предложение сдать Измаил, но получили издевательский ответ. 1енерал-поручики созвали военный совет, на котором постановили: осаду снять и отходить на зимние квартиры. Войска начали медленно отходить, флотилия де Рибаса осталась у Измаила.

Еще не зная о постановлении военного совета. Потемкин решил назначить командующим осадной артиллерией генерал-аншефа Суворов а. Суворов был наделен весьма широкими полномочиями. 29 ноября Потемкин писал Суворову : “...предоставляю вашему сиятельству поступить тут по лучшему вашему усмотрению продолжением ли предприятий на Измаил или оставлением онаго”.

2 декабря Суворов прибыл к Измаилу. Вместе с ним из его дивизии прибыли фанагорийский полк и 150 мушкетеров апшеронского полка. К 7 декабря под Измаилом было сосредоточено до 31 тысячи войск и 40 орудий полевой артиллерии. Около 70 орудий было в отряде генерал-майора де Рибаса, находившемся на острове Чатал напротив Измаила, и еще 500 орудий - на судах. Орудия отряда де Рибаса не уходили на зимние квартиры, а оставались на прежних семи огневых позициях. С этих же позиций артиллерия де Рибаса обстреливала город и крепость Измаил в период подготовки к штурму и в ходе штурма. Кроме того, по распоряжению Суворов а 6 декабря там заложили еще одну батарею из 10 орудий. Таким образом, на острове Чатал было восемь батарей.

Свои войска Суворов расположил полукружьем в двух верстах от крепости. Их фланги упирались в реку” где флотилия де Рибаса и отряд на Чатале довершили окружение. Несколько дней подряд производились рекогносцировки. Одновременно заготавливались лестницы и фашины. Чтобы дать понять туркам, что русские собираются вести правильную осаду, в ночь с на 7 декабря на обоих флангах были заложены батареи на 10 орудий каждая, две - с западной стороны в 340 метрах от крепости, и две - с восточной стороны, в 230 метрах от ограды. Для обучения войск производству штурма в стороне был вырыт ров и насыпаны валы, подобные измаильским. В ночь на 8 и 9 декабря Суворов лично показывал войскам приемы эскалады и учил действовать штыком, причем фашины представляли турок.

7 декабря в 2 часа дня Суворов послал коменданту Измаила записку: “Сераскиру, старшинам и всему обществу: Я с войсками сюда прибыл. 24 часа на размышление для сдачи и воля; первые мои выстрелы уже неволя; штурм-смерть. Чего оставляю вам на рассмотрение”. На другой день пришел ответ от сераскира, который просил разрешения послать двух человек к визирю за повелением и предлагал заключить с 9 декабря перемирие на 10 дней. Суворов ответил, что он на просьбу сераскира согласиться не может и дает срок до утра 10 декабря. В назначенный срок ответа не последовало, что определило участь Измаила. Штурм был назначен на 11 декабря.

Накануне штурма, в ночь на 10 декабря, Суворов отдал войскам приказ, который воодушевил их и вселил веру в предстоящую победу: “Храбрые воины! Приведите себе в сей день на память все наши победы и докажите, что ничто не может противиться силе оружия российского. Нам предлежит не сражение, которое бы в воле вашей отложить, но непременное взятие места знаменитого, которое решит судьбу кампании, и которое почитают гордые турки неприступным. Два раза осаждала Измаил русская армия и два раза отступала; нам остается, в третий раз, или победить, или умереть со славою”. Приказ Суворов а произвел на солдат сильное впечатление.

Подготовка штурма началась артиллерийским огнем. С утра 10 декабря около 600 орудий открыли мощный артиллерийский огонь по крепости и вели его до глубокой ночи. Турки отвечали из крепости огнем своих 260 орудий, но безрезультатно. Действия русской артиллерии оказались очень эффективными. Достаточно сказать, что к вечеру артиллерия крепости была совершенно подавлена и прекратила огонь. “...По восхождении солнца, с флотилии, с острова и с четырех батарей, на обеих крылах в берегу Дуная устроенных, открылась по крепости канонада и продолжалась беспрерывно до самых пор, как войски на приступ приняли путь свой. В тот день из крепости сначала ответствовано пушечною пальбою живо, но к полудни пальба умаялась, а к ночи вовсе пресеклась и через всю ночь было молчание...”.

В 3 часа дня 11 декабря взвилась первая сигнальная ракета, по которой войска построились в колонны и двинулись к назначенным местам, а в 5 часов 30 минут по сигналу третьей ракеты все колонны поюли на штурм. Турки подпустили русских на дистанцию картечного выстрела и открыли огонь. 1-я и 2-я колонны Львова и Ласси успешно атаковали Бросские ворота и редут Табие. Под огнем противника войска овладели валом и штыками проложили дорогу к Хотинским воротам, через которые в крепость вошли конница и полевая артиллерия. 3-я колонна Мекноба остановилась, так как на данном участке подготовленные к штурму лестницы оказались недостаточно длинными и их пришлось связывать по две. С огромными усилиями войскам удалось взобраться на вал, где они встретили упорное сопротивление. Положение спас резерв, который позволил опрокинуть турок с крепостного вала в город. 4-я колонна Орлова и 5-я Платова достигли успеха после жестокой схватки с турецкой пехотой, внезапно сделавшей вылазку и ударившей в хвост 4-й колонне. Суворов немедленно выслал резерв и вынудил турок отойти в крепость. Первой взошла на вал 5-я колонна, а за ней - 4-я.

В наиболее трудном положении оказалась 6-я колонна Кутузова, которая атаковала новую крепость. Войска этой колонны, достигшие вала, подверглись контратаке со стороны турецкой пехоты. Однако все контратаки были отражены, войска овладели Килийскими воротами, что позволило усилить наступавшую артиллерию. При этом “достойный и храбрый генерал-майор и кавалер Голеницев-Кутузов мужеством своим был примером подчиненным”.

Больших успехов добились 7-я, 8-я и 9-я колонны Маркова , Чепиги и Арсеньева. Между Семью и восемью часами вечера они высадились у измаильских укреплений на Дунае. 7-я и 8-я колонны быстро захватили действовавшие против них батареи на укреплениях. Труднее пришлось 9-й колонне, которая должна была вести штурм под огнем с редута Табие. После упорного боя 7-я и 8-я колонны соединились с 1-й и 2-й колоннами и ворвались в город.

Содержание второго этапа составляла борьба внутри крепости. К 11 часам утра русские войска захватили Бросские, Хотинские и Бендерские ворота, через которые Суворов двинул в бой резервы. Многочисленный турецкий гарнизон продолжал сопротивляться. Хотя турки не имели возможности маневрировать, и без поддержки артиллерии их борьба была малоэффективна, все же они упорно дрались за каждую улицу и каждый дом. Турки “дорого продавали свою жизнь, никто не просил пощады, самыя женщины бросались зверски с кинжалами на солдат. Остервенение жителей умножало свирепость войск, ни пол, ни возраст, ни звание не были пощажены; кровь лилась повсюду - закроем завесой зрелище ужасов”. Когда так пишут в документах, нетрудно догадаться, что на самом деле население было просто вырезано.

Известным новшеством стало применение русскими полевых орудий в уличных боях. Так, например, комендант крепости Айдозли-Махмет-паша засел в ханском дворце с тысячью янычар. Русские вели безрезультатные атаки более двух часов. Наконец были доставлены орудия майора Островского, огнем которых разрушили ворота. Фанагорийские гренадеры пошли на штурм, перекололи всех находившихся внутри дворца. Артиллерией разбила армянский монастырь и ряд других зданий внутри крепости.

К 4 часам дня город был полностью взят. 26 тысяч турок и татар (военнослужащих) были убиты, 9 тысяч взяты в плен. Потери же гражданских лиц в те времена было принято не упоминать. В крепости русские взяли 245 орудий, из них 9 мортир. Кроме того, на берегу захватили еще 20 орудий.

Потери русских составили 1879 человек убитыми и 3214 ранеными. По тем временам это были огромные потери, но игра стоила свеч. В Стамбуле началась паника. Султан во всем обвинил Великого визиря Шарифа-Гассана-пашу Голову несчастного визиря выставили у ворот султанского дворца.

“Нет, ваша светлость, - раздраженно ответил Суворов , - я не купец и не торговаться с вами приехал. Меня наградить. Кроме Бога и всемилостивейшей государыни, никто не может!” Потемкин изменился в лице. Он повернулся и молча вошел в зал. Суворов – за ним. Генерал-аншеф подал строевой рапорт. Оба походили по залу, не в состоянии выжать из себя ни слова, раскланялись и разошлись. Больше они уже никогда не встречались.